Der Gedanke, Cannabis gegen Depression einzusetzen, beschäftigt viele Menschen, die nach neuen Wegen aus dem Leidensdruck suchen. Doch die wissenschaftliche Lage ist komplex und oft widersprüchlich. Es ist entscheidend zu verstehen, dass medizinisches Cannabis kein Heilmittel ist. Vielmehr wird es in seltenen Fällen und ausschließlich unter strenger ärztlicher Aufsicht zur Linderung spezifischer Symptome erforscht – wobei die erheblichen Risiken immer im Vordergrund stehen müssen.

- 1 Der Leidensweg Depression und die Suche nach Hoffnung

- 2 Wie Cannabis die Stimmungsregulation beeinflussen kann

- 3 Ein kritischer Blick auf die aktuelle Forschungslage

- 4 Der sichere Weg zur ärztlich begleiteten Therapie

- 5 Anwendungsform und Dosierung individuell bestimmen

- 6 Ein realistischer Blick auf Risiken und Nebenwirkungen

- 7 Ein Gespräch ist der entscheidende erste Schritt

- 8 Zusammenfassung potenzieller Risiken und Nebenwirkungen

- 9 Häufig gestellte Fragen zu Cannabis bei Depressionen

Der Leidensweg Depression und die Suche nach Hoffnung

Wenn Sie diesen Artikel lesen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie oder ein nahestehender Mensch bereits einen langen und beschwerlichen Weg hinter sich haben. Eine Depression fühlt sich oft wie ein unsichtbarer Käfig an, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint. Herkömmliche Therapien, obwohl oft wirksam, stoßen manchmal an ihre Grenzen oder bringen Nebenwirkungen mit sich, die eine zusätzliche Belastung darstellen. Die Suche nach Alternativen ist in einer solchen Situation ein Zeichen von Stärke – der unbedingte Wille, die Lebensqualität zurückzuerobern.

Auf dieser Suche taucht immer häufiger die Frage auf: Könnte medizinisches Cannabis eine unterstützende Rolle spielen? Das Internet ist überflutet mit Informationen, von euphorischen Erfolgsgeschichten bis hin zu drastischen Warnungen. Diese Informationsflut führt oft zu mehr Verwirrung als Klarheit.

Ein ehrlicher und wissenschaftlich fundierter Wegweiser

Dieser Artikel soll Ihnen eine seriöse und wissenschaftlich fundierte Orientierung bieten. Wir versprechen keine einfachen Antworten oder gar Heilung. Unser Ziel ist es, Ihnen eine ausgewogene Perspektive zu vermitteln, die sowohl das theoretische Potenzial als auch die realen Risiken beleuchtet. Wir möchten Sie befähigen, ein fundiertes und selbstbewusstes Gespräch mit einem spezialisierten Arzt zu führen.

Gemeinsam werden wir folgende Punkte beleuchten:

- Die wissenschaftliche Grundlage: Wie könnten Cannabinoide wie THC und CBD die komplexe Gehirnchemie beeinflussen?

- Die kritische Studienlage: Was sagt die aktuelle Forschung wirklich über die Wirksamkeit und die Gefahren?

- Der sichere Weg: Wie sieht eine verantwortungsvolle, ärztlich begleitete Therapie aus und für wen kommt sie infrage?

- Die Risikokommunikation: Welche Nebenwirkungen und Langzeitfolgen müssen zwingend bedacht werden?

Wichtiger Hinweis: Dieser Text ersetzt niemals eine ärztliche Beratung. Jede Form der Selbstmedikation mit Cannabis ist gefährlich und kann eine Depression nachweislich verschlimmern. Sprechen Sie immer zuerst mit einem qualifizierten Arzt, um die für Sie passende und sicherste Behandlung zu finden.

Unser Ziel ist es, eine Vertrauensbrücke zu bauen – zwischen Ihnen als Patient und einem kompetenten, einfühlsamen Arzt. Ein gut informierter Dialog ist der erste und wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Besserung.

Wie Cannabis die Stimmungsregulation beeinflussen kann

Um die theoretische Wirkung von medizinischem Cannabis bei Depressionen zu verstehen, müssen wir einen Blick auf ein zentrales Steuerungssystem unseres Körpers werfen: das Endocannabinoid-System (ECS). Man kann es sich als einen universellen Regulator vorstellen, der unermüdlich daran arbeitet, das innere Gleichgewicht (Homöostase) zu wahren.

Dieses komplexe Netzwerk ist an der Regulierung von Schlaf, Appetit, Schmerzempfinden und ganz entscheidend auch an unserer Stimmung und Stressverarbeitung beteiligt. Das ECS kommuniziert über körpereigene Botenstoffe (Endocannabinoide) und spezielle Andockstellen (Rezeptoren), die im gesamten Körper verteilt sind. Es ist ein fundamentaler Teil unserer Biologie.

Die Hauptakteure: THC und CBD

Die Cannabispflanze produziert Wirkstoffe, die den körpereigenen Botenstoffen so stark ähneln, dass sie an die Rezeptoren des ECS andocken und das System von außen beeinflussen können. Die zwei bekanntesten dieser pflanzlichen Cannabinoide sind THC und CBD.

- THC (Tetrahydrocannabinol): Dies ist die psychoaktive Komponente, die das bekannte „High“-Gefühl auslöst. Es interagiert direkt mit den ECS-Rezeptoren und kann die Kommunikation zwischen den Nervenzellen im Gehirn verändern. Theoretisch könnte THC in sehr geringen Dosen kurzfristig die Stimmung heben oder quälende Gedankenspiralen durchbrechen. Gleichzeitig ist das Risiko erheblich: Bei vielen Menschen kann es Angst, Paranoia oder Verwirrung auslösen und eine Depression damit dramatisch verschlimmern.

- CBD (Cannabidiol): Anders als THC wirkt CBD nicht berauschend. Seine Interaktion mit dem ECS ist subtiler und indirekter. Die Forschung legt nahe, dass CBD angstlösende und beruhigende Eigenschaften besitzen könnte. Ein möglicher Mechanismus ist die Beeinflussung anderer Botenstoffsysteme, etwa indem es die Verfügbarkeit von Serotonin – unserem „Glückshormon“ – im Gehirn positiv beeinflusst.

Die zentrale Hypothese lautet: Könnte eine Dysfunktion im Endocannabinoid-System zu den Symptomen einer Depression beitragen? Und falls ja, könnten Cannabinoide helfen, dieses empfindliche Gleichgewicht wiederherzustellen? Die Forschung hierzu steckt noch in den Anfängen und liefert keine einfachen Antworten.

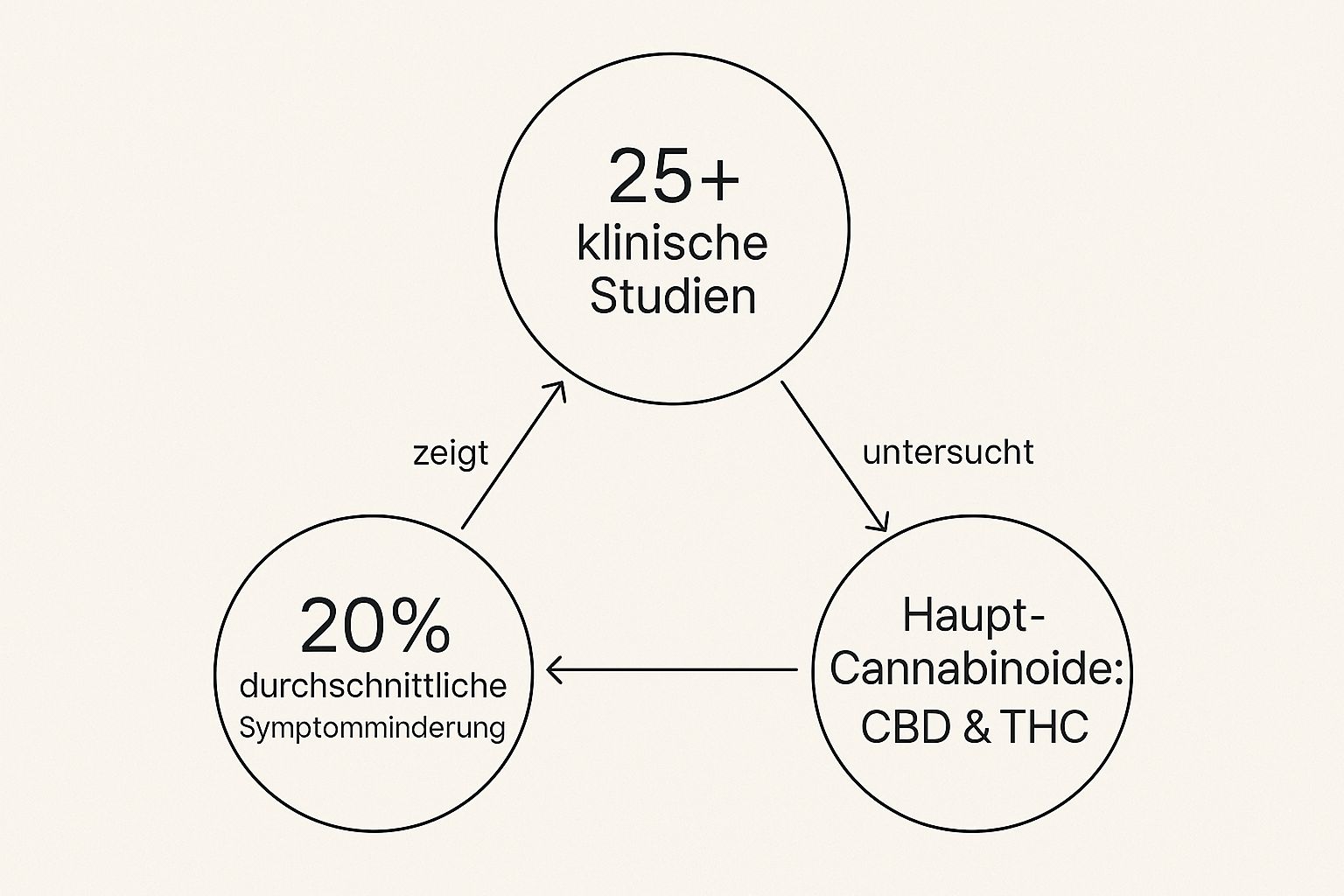

Die folgende Infografik fasst zentrale Erkenntnisse aus über 25 klinischen Studien zusammen, die sich mit dem Zusammenhang zwischen THC, CBD und einer möglichen Linderung von Depressionssymptomen befasst haben.

Wie die Grafik zeigt, gibt es zwar erste interessante Hinweise, doch von klaren, allgemeingültigen Empfehlungen sind wir noch weit entfernt. Die Ergebnisse sind oft widersprüchlich und stark vom Einzelfall abhängig.

Potenzielle Wirkungen von THC und CBD auf Depressionssymptome

Die Cannabinoide THC und CBD scheinen auf unterschiedliche Symptome einer Depression einzuwirken. Die folgende Tabelle gibt einen vereinfachten Überblick über aktuelle Forschungshypothesen – es handelt sich hierbei nicht um gesicherte Fakten, sondern um Richtungen, in die die Wissenschaft blickt.

| Symptom | Potenzielle Wirkung von THC | Potenzielle Wirkung von CBD |

|---|---|---|

| Gedrückte Stimmung/Anhedonie | Kann kurzfristig euphorisierend wirken, hebt die Stimmung. | Beeinflusst die Serotonin-Rezeptoren, was langfristig stabilisierend wirken könnte. |

| Innere Unruhe/Angst | Kann in niedrigen Dosen beruhigen, in hohen Dosen aber Angst stark verstärken. | Wirkt in vielen Studien angstlösend und beruhigend, ohne Rausch. |

| Schlafstörungen | Kann die Einschlafzeit verkürzen, aber die Schlafqualität (REM-Schlaf) beeinträchtigen. | Kann in höheren Dosen den Schlaf fördern und die Schlafarchitektur verbessern. |

| Appetitlosigkeit | Wirkt stark appetitanregend. | Hat in der Regel keinen direkten Einfluss auf den Appetit. |

| Konzentrationsprobleme | Kann die kognitive Funktion und das Kurzzeitgedächtnis negativ beeinflussen. | Könnte neuroprotektive Eigenschaften haben und die Konzentration unterstützen. |

Diese Gegenüberstellung macht deutlich, warum die Wahl und das Verhältnis der Cannabinoide so entscheidend sind. Ein falscher Ansatz kann die Symptome nicht nur verfehlen, sondern sogar verschlimmern.

Das Zusammenspiel ist entscheidend

Ein erfahrener Arzt wird sich nie nur auf THC oder CBD allein konzentrieren. Viel wichtiger ist das Gesamtprofil einer Cannabissorte, also das genaue Verhältnis von THC zu CBD und die Anwesenheit weiterer Pflanzenstoffe wie Terpene. Dieses komplexe Zusammenspiel nennt man den „Entourage-Effekt“: die Annahme, dass alle Komponenten der Pflanze gemeinsam eine bessere Wirkung entfalten als isolierte Einzelsubstanzen.

Genau diese Komplexität macht eine Selbstmedikation so unkalkulierbar und gefährlich. Produkte vom Schwarzmarkt haben eine unbekannte Zusammensetzung und Stärke. Nur ein Arzt kann nach einer gründlichen Diagnose eine spezifische Sorte und Dosierung empfehlen, die exakt auf Ihr individuelles Krankheitsbild und Ihre gesundheitliche Vorgeschichte zugeschnitten ist.

Die Wirkung von Cannabis gegen Depression ist kein einfacher Schalter, den man umlegt. Es ist ein hochsensibler Eingriff in ein komplexes System, der medizinisches Fachwissen und eine präzise, persönliche Steuerung erfordert. Hier liegt die unschätzbare Rolle eines spezialisierten Arztes, wie Sie ihn bei den Experten von Canify Clinics finden. Er ist der einzige, der seriös beurteilen kann, ob diese Therapieoption für Sie überhaupt infrage kommt und wenn ja, in welcher sicheren und wirksamen Form.

Ein kritischer Blick auf die aktuelle Forschungslage

Die Theorie hinter der Wirkung von Cannabis klingt oft vielversprechend. Aber was sagt die Wissenschaft in der Praxis? Hier müssen wir ganz ehrlich und ungeschönt hinschauen: Die Forschung zum Thema Cannabis gegen Depression ist alles andere als eindeutig. Stattdessen haben wir es mit einem widersprüchlichen und komplexen Bild zu tun, das einfache Antworten nicht zulässt.

Für Betroffene ist es enorm wichtig, beide Seiten der Medaille zu kennen. Natürlich gibt es Studien und Erfahrungsberichte, die von einer kurzfristigen Linderung bestimmter Symptome wie Antriebslosigkeit oder gedrückter Stimmung sprechen. Das wird oft der stimmungsaufhellenden Wirkung von THC zugeschrieben.

Diesen positiven Anekdoten steht jedoch eine wachsende Zahl an wissenschaftlichen Untersuchungen gegenüber, die ernste Bedenken aufwerfen. Diese Studien deuten auf ein erhöhtes Risiko hin, bestehende Depressionen und Angststörungen zu verschlimmern – besonders bei unkontrolliertem und langfristigem Konsum.

Eine Frage der Dosis und der persönlichen Veranlagung

Ein Faktor scheint dabei absolut entscheidend zu sein: die Dosis. Während winzige Dosen in einem streng kontrollierten medizinischen Rahmen vielleicht beruhigend wirken können, schlägt die Wirkung bei höherem Konsum schnell ins Gegenteil um. THC kann dann Angstzustände und Paranoia auslösen, was für Menschen mit einer Depression besonders gefährlich ist.

Darüber hinaus spielt die individuelle Veranlagung eine gewaltige Rolle. Bei Menschen mit einer genetischen Prädisposition für psychotische Erkrankungen kann Cannabis sogar der Auslöser für eine erste Episode sein. Das allein unterstreicht, warum eine gründliche Anamnese durch einen erfahrenen Arzt unerlässlich ist, bevor eine solche Therapie auch nur in Erwägung gezogen wird.

Was die Zahlen wirklich sagen

In der wissenschaftlichen Gemeinschaft wird zunehmend vor einer Verharmlosung der Risiken gewarnt. Besonders aussagekräftig sind hier Daten aus Deutschland, die einen klaren Zusammenhang zwischen der Konsumintensität und psychischen Erkrankungen zeigen.

Konkret belegen Studien, dass das Risiko, an einer Depression zu erkranken, je nach Konsumhäufigkeit um das 1,3- bis 1,6-fache ansteigt. Noch deutlicher wird es bei Angststörungen, wo das Risiko sogar um das 1,3- bis 1,7-fache erhöht ist. Diese Zahlen, die auch für die besonders verletzliche Gruppe der Jugendlichen gelten, machen die ernsten Gefahren einer unbedachten Anwendung mehr als deutlich. Mehr Details zu diesen Studienergebnissen finden Sie in der Publikation des Bundesgesundheitsministeriums.

Die aktuelle Datenlage lässt keine pauschale Empfehlung für den Einsatz von Cannabis bei Depressionen zu. Die Risiken, insbesondere bei Selbstmedikation, überwiegen den potenziellen Nutzen oft bei Weitem.

Diese Erkenntnisse sind kein Argument gegen die Forschung. Ganz im Gegenteil: Sie sind ein starkes Plädoyer für einen extrem vorsichtigen und professionell begleiteten Ansatz. Der unkontrollierte Griff zu Cannabisprodukten vom Schwarzmarkt ist wie ein Glücksspiel mit der eigenen Psyche, bei dem die Inhaltsstoffe und deren Konzentration völlig unbekannt sind.

Die zentrale Bedeutung der ärztlichen Begleitung

Ein spezialisierter Arzt kann all diese komplexen Faktoren gegeneinander abwägen. Er wird nicht nur die potenziellen Vorteile im Blick haben, sondern vor allem die individuellen Risikofaktoren bewerten.

Ein solcher Experte wird unter anderem folgende Aspekte prüfen:

- Bisherige Behandlungen: Sind alle etablierten und leitliniengerechten Therapien bereits ausgeschöpft?

- Psychische Vorerkrankungen: Gibt es eine persönliche oder familiäre Vorgeschichte von Psychosen oder bipolaren Störungen?

- Substanzkonsum: Besteht eine Neigung zu abhängigem Verhalten?

- Lebensumstände: Wie stabil ist das soziale und berufliche Umfeld des Patienten?

Diese sorgfältige Prüfung macht den entscheidenden Unterschied zwischen einer potenziell hilfreichen Therapie und einem unkalkulierbaren Risiko. Viele Patienten berichten über ihre persönlichen Wege und Hürden, wie Sie in unserem Artikel über Erfahrungen mit Cannabis gegen Depressionen nachlesen können. Diese Berichte zeigen oft, wie wichtig der Dialog mit einem verständnisvollen Arzt war.

Die Forschung geht weiter, und vielleicht können wir in Zukunft klarere Empfehlungen für bestimmte Patientengruppen formulieren. Bis dahin bleibt die wichtigste Botschaft jedoch: Eine Therapie mit medizinischem Cannabis ist eine hochindividuelle Entscheidung, die niemals ohne das Fachwissen und die engmaschige Kontrolle eines qualifizierten Arztes getroffen werden darf.

Der sichere Weg zur ärztlich begleiteten Therapie

Der Gedanke, Cannabis bei Depressionen als Behandlungsmöglichkeit in Erwägung zu ziehen, wirft verständlicherweise viele Fragen auf. Wie fängt man an? Und vor allem: Wie geht man sicher und legal vor? Die Antwort darauf ist klar und unmissverständlich: ausschließlich unter der Aufsicht eines erfahrenen Arztes. Von Selbstversuchen mit Produkten vom Schwarzmarkt ist dringend abzuraten – sie sind nicht nur illegal, sondern stellen auch ein unkalkulierbares Risiko für Ihre psychische Gesundheit dar.

Ein seriöser Weg beginnt immer mit einem offenen und ehrlichen Gespräch. Der richtige Ansprechpartner ist ein Mediziner, der auf diesem Gebiet Erfahrung hat. Oft sind privatärztliche Praxen oder spezialisierte Plattformen eine gute erste Anlaufstelle. Diese Ärzte nehmen sich die Zeit für eine gründliche Anamnese, die weit über das reine Symptom der Depression hinausgeht.

Das Erstgespräch beim Spezialisten

Ein gutes Erstgespräch ist das Fundament für jede verantwortungsvolle Behandlung. Ihr Arzt wird nicht nur nach Ihren aktuellen Beschwerden fragen, sondern Ihre gesamte Krankengeschichte beleuchten. Das ist entscheidend, um die richtige Entscheidung für Ihre Gesundheit zu treffen.

Rechnen Sie mit Fragen zu diesen Punkten:

- Bisherige Therapieversuche: Welche Medikamente und Therapieformen haben Sie bereits ausprobiert? Eine wichtige Voraussetzung für die Verschreibung von medizinischem Cannabis ist oft die sogenannte Therapieresistenz. Das bedeutet, dass etablierte Behandlungen bisher leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben.

- Psychiatrische Vorgeschichte: Gab oder gibt es in Ihrer Familie Fälle von Psychosen oder bipolaren Störungen? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, um mögliche Risiken von vornherein auszuschließen.

- Allgemeiner Gesundheitszustand: Leiden Sie unter anderen Erkrankungen, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Problemen? Gibt es bekannte Unverträglichkeiten?

- Lebensumstände und Konsumverhalten: Wie stabil ist Ihr soziales Umfeld? Haben Sie bereits Erfahrungen mit anderen Substanzen gemacht?

Dieses tiefgehende Gespräch hat nur ein Ziel: Ihre Sicherheit. Nur auf dieser Informationsbasis kann ein Arzt wirklich abwägen, ob eine Cannabis-Therapie für Sie eine sinnvolle Option ist und welche individuellen Risiken es zu beachten gilt.

Von der Anamnese zum individuellen Behandlungsplan

Stellt sich im Gespräch heraus, dass eine Behandlung infrage kommt, entwickelt der Arzt einen maßgeschneiderten Behandlungsplan für Sie. Dieser Plan ist mehr als nur ein Rezept. Er legt eine spezifische Cannabissorte mit einem genau definierten THC- und CBD-Verhältnis fest, bestimmt die exakte Dosierung und auch die Anwendungsform, also zum Beispiel die Inhalation über einen Verdampfer oder die Einnahme als Öl. Dieser Prozess ist hochindividuell und erfordert tiefgehendes medizinisches Fachwissen.

Es ist extrem wichtig zu verstehen, warum diese professionelle Begleitung so entscheidend ist. Sie hilft, negative psychische Effekte zu vermeiden. Während der unkontrollierte Konsum erhebliche Risiken birgt, zielt die ärztliche Steuerung darauf ab, diese zu minimieren und den therapeutischen Nutzen zu maximieren.

Zahlen aus dem Jahr 2020 zeigen, dass in Deutschland 17.567 Behandlungsfälle auf psychische Störungen durch Cannabinoide zurückzuführen waren. Auch wenn diese Zahl im Vergleich zu den über 244.000 Fällen durch Alkohol deutlich geringer ist, unterstreicht sie doch, wie wichtig eine professionelle medizinische Betreuung ist.

Betrachten Sie Ihren Arzt als Partner und Lotsen auf diesem Weg. Er bewertet die Fakten, kennt die Risiken und sorgt dafür, dass Ihre Behandlung auf einem sicheren, medizinischen Fundament steht. Vertrauen Sie seiner Expertise.

Die Wahl des richtigen Mediziners ist dabei ein ganz entscheidender Schritt, denn nicht jeder Arzt ist auf diesem Gebiet spezialisiert. In unserem Leitfaden erfahren Sie mehr darüber, welche Ärzte Cannabis verschreiben dürfen und worauf Sie bei der Suche unbedingt achten sollten.

Dieser strukturierte und begleitete Weg ist die einzige Möglichkeit, das Potenzial von medizinischem Cannabis verantwortungsvoll zu erkunden. Er schafft einen geschützten Rahmen, in dem Ihre Gesundheit stets an erster Stelle steht. Der informierte Dialog mit einem Experten ist somit der erste und wichtigste Schritt in eine potenziell wirksame und vor allem sichere Therapie.

Anwendungsform und Dosierung individuell bestimmen

Wenn Ihr Arzt nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss kommt, dass eine Therapie mit medizinischem Cannabis gegen Depression für Sie eine Option sein könnte, beginnt die eigentliche Feinarbeit. Es geht nämlich nicht darum, einfach irgendein Cannabis-Produkt zu verwenden. Der Schlüssel liegt darin, die exakt richtige Anwendungsform und Dosierung zu finden, die auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dieser Prozess muss zwingend unter ärztlicher Aufsicht stattfinden.

Schon die Art der Anwendung hat einen enormen Einfluss darauf, wie schnell die Wirkung eintritt, wie lange sie anhält und wie gut sich das Ganze steuern lässt. Jeder Mensch reagiert anders, und genau deshalb ist die Wahl der richtigen Methode entscheidend für den Therapieerfolg und um unerwünschte Nebenwirkungen von vornherein zu minimieren.

Verschiedene Wege zum Ziel

In der modernen Cannabismedizin stehen verschiedene etablierte Darreichungsformen zur Verfügung, die Ihr Arzt mit Ihnen besprechen wird. Jede hat ihre ganz spezifischen Vor- und Nachteile.

- Verdampfen von Blüten (Inhalation): Hierbei werden Cannabisblüten in einem medizinischen Vaporisator erhitzt, ohne dass sie verbrennen. Sie atmen lediglich den entstehenden Dampf ein. Der größte Vorteil ist der sehr schnelle Wirkeintritt, oft schon nach wenigen Minuten. Das erlaubt eine feine, fast unmittelbare Anpassung der Dosis, birgt aber für Unerfahrene auch das Risiko, schnell zu viel zu erwischen.

- Cannabisöle (Orale Einnahme): Diese Öle werden meist unter die Zunge getropft und über die Mundschleimhaut aufgenommen. Hier setzt die Wirkung deutlich langsamer ein, in der Regel nach 30 bis 90 Minuten, hält dafür aber auch viel länger an. Das macht Öle gut planbar und ideal für eine gleichmäßige, langanhaltende Symptomkontrolle über den Tag.

- Kapseln (Orale Einnahme): Ähnlich wie Öle, nur noch präziser und diskreter in der Dosierung. Bei Kapseln dauert es am längsten, bis die Wirkung einsetzt, da der Wirkstoff erst den Magen-Darm-Trakt passieren muss.

Ihr Arzt wird gemeinsam mit Ihnen die passende Form auswählen. Die Entscheidung hängt von Ihren Symptomen, Ihrem Lebensstil und natürlich auch Ihren persönlichen Vorlieben ab.

Der wichtigste Grundsatz: Start low, go slow

Egal, für welche Anwendungsform Sie sich entscheiden, jede seriöse Cannabis-Therapie folgt einem fundamentalen Prinzip: „Start low, go slow“. Das heißt, man beginnt mit einer extrem niedrigen Dosis und steigert diese dann nur ganz langsam, schrittweise über Tage oder sogar Wochen.

Dieser vorsichtige Ansatz ist entscheidend, um die sogenannte „minimale wirksame Dosis“ zu finden. Das ist die geringstmögliche Menge, die Ihnen hilft, bei gleichzeitig so wenig Nebenwirkungen wie möglich.

Dieses Vorgehen verhindert unangenehme Effekte wie Schwindel, Angst oder übermäßige Müdigkeit und gibt Ihrem Körper die nötige Zeit, sich an die neue Substanz zu gewöhnen. Stellen Sie es sich wie ein gemeinsames „Herantasten“ vor, bei dem die enge Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem Arzt im Mittelpunkt steht.

Die unkalkulierbare Gefahr des Schwarzmarktes

An dieser Stelle muss eine klare und eindringliche Warnung ausgesprochen werden: Der Kauf von Cannabis auf dem Schwarzmarkt ist nicht nur illegal, sondern kann auch gefährlich sein. Sie haben keine Ahnung, wie hoch die Wirkstoffkonzentration wirklich ist oder ob das Produkt mit Pestiziden, Schimmel oder sogar hochriskanten synthetischen Cannabinoiden verunreinigt ist. Solche unkontrollierten Substanzen bergen unkalkulierbare Gesundheitsrisiken und können psychische Probleme massiv verschlimmern.

Obwohl in Deutschland rund 4,5 Millionen Menschen Cannabis konsumieren, entwickeln die meisten keinen problematischen Gebrauch. Daten deuten jedoch darauf hin, dass das Risiko einer Abhängigkeit bei etwa 9 % liegt. Das unterstreicht noch einmal, wie wichtig eine ärztliche Begleitung ist, um gefährdete Personen zu schützen. Mehr zu diesen Statistiken erfahren Sie in dieser Zusammenfassung über Cannabiskonsum in Deutschland.

Nur medizinisches Cannabis aus der Apotheke garantiert pharmazeutische Qualität, Reinheit und eine exakt deklarierte Zusammensetzung. Nur so kann Ihr Arzt eine sichere und wirksame Therapie gewährleisten.

Ein realistischer Blick auf Risiken und Nebenwirkungen

Wenn wir über medizinisches Cannabis bei Depressionen sprechen, müssen wir auch die andere Seite der Medaille betrachten: die möglichen Risiken. Eine offene und ehrliche Auseinandersetzung damit ist die Grundlage für jede verantwortungsvolle Therapie. Sehen Sie die folgenden Punkte als eine Art Leitfaden für Ihr Gespräch mit dem Arzt, denn nur er kann einschätzen, welche Aspekte für Sie persönlich relevant sind. Ihre Gesundheit steht immer an erster Stelle.

Klar ist: Eine Anwendung ohne ärztliche Begleitung ist keine Option und kann ernste Folgen haben. Medizinisches Cannabis ist eben kein harmloses Kräutlein, sondern eine hochwirksame Substanz, deren Einsatz in die Hände von Experten gehört.

Was im Kopf passieren kann: Psychische und kognitive Effekte

Eine der größten Tücken ist eine paradoxe Reaktion der Psyche. Anstatt die Stimmung zu heben, kann Cannabis mit hohem THC-Gehalt depressive Symptome oder bestehende Ängste sogar verstärken. Manchmal führt der Konsum zu Paranoia und Verwirrtheit. In seltenen Fällen kann er bei vorbelasteten Personen sogar eine schlummernde Psychose auslösen.

Auch die geistige Leistungsfähigkeit kann leiden. Viele Patienten bemerken, dass ihre Konzentration oder das Kurzzeitgedächtnis nachlassen, was den Alltag und die Arbeit natürlich zusätzlich erschwert.

Körperliche Reaktionen und das Zusammenspiel mit anderen Medikamenten

Nicht nur der Geist, auch der Körper reagiert. Gerade zu Beginn einer Therapie können Kreislaufprobleme wie Schwindel oder Herzrasen auftreten, bis sich der Organismus an die neue Substanz gewöhnt hat.

Ein oft unterschätzter, aber extrem wichtiger Punkt sind die Wechselwirkungen. Cannabis kann die Wirkung anderer Medikamente, insbesondere von Antidepressiva und anderen Psychopharmaka, auf unvorhersehbare Weise beeinflussen – sie abschwächen oder gefährlich verstärken.

Eine detaillierte Aufschlüsselung aller bekannten Risiken haben wir für Sie in unserem Artikel über die Nebenwirkungen von medizinischem Cannabis zusammengestellt.

Zum Schluss noch ein unmissverständlicher Hinweis, der nicht verhandelbar ist:

Unter dem Einfluss von THC-haltigem Cannabis ist die Teilnahme am Straßenverkehr absolut tabu. Das ist nicht nur gesetzlich streng verboten, sondern auch extrem gefährlich. Klären Sie mit Ihrem Arzt genau ab, welche Regeln für Sie gelten und wie lange Sie nach der Einnahme warten müssen, bevor Sie sich wieder ans Steuer setzen.

Ein Gespräch ist der entscheidende erste Schritt

Am Ende unserer Reise durch die komplexe Welt von Cannabis gegen Depressionen steht eine wichtige Erkenntnis: Es gibt hier keine einfachen Antworten. Medizinisches Cannabis ist kein Allheilmittel. Es ist eine sehr persönliche Therapieoption, die nur für einen kleinen Teil der Patienten und ausschließlich unter strenger ärztlicher Aufsicht in Betracht kommt. Die wissenschaftliche Forschung liefert dazu ein uneinheitliches Bild, das die feine Balance zwischen einem potenziellen Nutzen und den sehr realen Risiken betont.

Die Entscheidung für oder gegen eine solche Behandlung kann und sollte niemals im Alleingang getroffen werden. Die wirkliche Stärke liegt nicht in Selbstversuchen mit Substanzen unbekannter Herkunft, sondern darin, das gewonnene Wissen zu nutzen, um die richtigen Fragen zu stellen.

Dieser Artikel soll Ihnen eine solide Wissensgrundlage geben. Bitte nutzen Sie diese nicht für Experimente, sondern als Brücke für ein offenes, ehrliches Gespräch mit einem qualifizierten Arzt.

Ein gut informierter Dialog mit einem Spezialisten ist der sicherste und beste Weg nach vorn. Ein Arzt kann Ihre persönliche Situation beurteilen, die Risiken sorgfältig abwägen und gemeinsam mit Ihnen einen verantwortungsvollen Behandlungsplan entwickeln. Ihre Gesundheit verdient diese Sorgfalt. Wagen Sie den Schritt und suchen Sie das Gespräch – es ist der wichtigste auf Ihrem Weg zur Besserung.

Zusammenfassung potenzieller Risiken und Nebenwirkungen

- Psychische Effekte: THC-haltiges Cannabis kann depressive Symptome, Angstzustände oder Paranoia verstärken. Bei Personen mit entsprechender Veranlagung besteht das Risiko, eine Psychose auszulösen.

- Kognitive Beeinträchtigungen: Häufig kommt es zu einer Beeinträchtigung von Konzentration, Kurzzeitgedächtnis und der allgemeinen geistigen Leistungsfähigkeit.

- Entwicklung einer Abhängigkeit: Wie bei anderen wirksamen Substanzen besteht ein Potenzial für eine psychische Abhängigkeit, insbesondere bei regelmäßigem Gebrauch.

- Kreislaufprobleme: Besonders zu Beginn der Therapie können Schwindel, ein Abfall des Blutdrucks oder Herzrasen auftreten.

- Wechselwirkungen mit Medikamenten: Cannabis kann die Wirkung anderer Arzneimittel, insbesondere von Antidepressiva und anderen Psychopharmaka, unvorhersehbar verändern.

- Eingeschränkte Fahrtüchtigkeit: Unter dem Einfluss von THC ist die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen oder Maschinen zu bedienen, stark eingeschränkt. Dies ist gesetzlich verboten und hochgefährlich.

Häufig gestellte Fragen zu Cannabis bei Depressionen

Rund um das Thema Cannabis bei Depressionen gibt es viele Fragen und Unsicherheiten. Hier finden Sie klare und praxisnahe Antworten auf die wichtigsten Punkte, die Ihnen eine erste Orientierung geben sollen.

Kann Cannabis meine Depression heilen?

Die klare Antwort lautet: Nein. Nach aktuellem Stand der Wissenschaft gibt es keine Hinweise darauf, dass Cannabis eine Depression heilen kann. Man sollte es nicht als Heilmittel missverstehen, sondern als einen experimentellen Ansatz, der bei manchen Patienten unter strenger ärztlicher Aufsicht zur Linderung bestimmter Symptome beitragen könnte.

Im Fokus steht hierbei nicht die Heilung der Krankheit selbst, sondern die mögliche Beeinflussung von Begleiterscheinungen wie innerer Unruhe, Schlafstörungen oder Antriebslosigkeit. Eine solche Behandlung ist niemals eine alleinstehende Lösung, sondern muss immer Teil eines umfassenden Therapiekonzepts sein, das zum Beispiel auch Psychotherapie einschließt.

Ist CBD besser als THC bei Depressionen?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, denn THC und CBD sind grundverschieden. THC hat eine psychoaktive, also berauschende Wirkung. In geringer Dosis kann es kurzfristig die Stimmung aufhellen, birgt aber gleichzeitig ein hohes Risiko, Ängste, Paranoia oder die depressiven Symptome sogar noch zu verstärken.

CBD hingegen wirkt nicht berauschend. Ihm werden eher beruhigende und angstlösende Eigenschaften zugeschrieben, die in Studien untersucht werden. Welche Zusammensetzung und welches Verhältnis der Cannabinoide sinnvoll sein könnte, ist extrem individuell. Das kann nur ein erfahrener Arzt nach einer gründlichen Diagnostik beurteilen.

Bekomme ich medizinisches Cannabis einfach auf Rezept?

Nein, ganz im Gegenteil. Die Hürden für eine Verschreibung sind in Deutschland hoch. Medizinisches Cannabis wird nur dann in Erwägung gezogen, wenn alle etablierten Standardtherapien – wie Antidepressiva und Psychotherapie – entweder nicht geholfen haben oder aufgrund starker Nebenwirkungen nicht vertragen wurden. Man spricht hier von einer **Therapieresistenz**.

Ein Arzt wird nur dann ein Rezept ausstellen, wenn er nach einer sorgfältigen Untersuchung zum Schluss kommt, dass der potenzielle Nutzen die erheblichen Risiken überwiegt. Es ist definitiv keine Erstbehandlung und wird nur sehr zurückhaltend eingesetzt.

Was sind die größten Risiken bei der Anwendung?

Die Risiken sind erheblich und dürfen auf keinen Fall unterschätzt werden. Zu den wichtigsten gehören:

- **Verschlimmerung der Symptome:** Statt einer Besserung können sich Depressionen und Angstzustände verstärken.

- **Auslösung von Psychosen:** Insbesondere bei Menschen mit einer genetischen Veranlagung kann THC eine Psychose auslösen.

- **Kognitive Störungen:** Probleme mit der Konzentration, dem Gedächtnis und der Aufmerksamkeit sind häufige Nebenwirkungen.

- **Abhängigkeitspotenzial:** Wie bei jedem wirksamen Stoff besteht das Risiko einer psychischen Abhängigkeit.

Genau aus diesen Gründen ist eine engmaschige Begleitung durch einen Facharzt unverzichtbar.

Darf ich nach der Einnahme von medizinischem Cannabis Auto fahren?

Absolut nicht. Solange Sie unter dem akuten Einfluss von medizinischem Cannabis stehen – das gilt vor allem für THC-haltige Präparate –, sind Sie nicht fahrtüchtig. Ihre Reaktionsfähigkeit ist stark eingeschränkt. Autofahren ist in diesem Zustand illegal und eine enorme Gefahr für Sie und andere Verkehrsteilnehmer.

Ihr Arzt ist verpflichtet, Sie umfassend über die rechtlichen Regeln und die notwendigen Wartezeiten nach der Einnahme aufzuklären. Halten Sie sich unbedingt an diese Vorgaben, um schwere Unfälle und empfindliche Strafen zu vermeiden.