Der oft zitierte Indica Sativa Unterschied basiert auf einer veralteten Vorstellung: Indica wirkt beruhigend, Sativa anregend. Doch für Sie als Patient kann diese simple Einteilung irreführend sein. Die tatsächliche medizinische Wirkung einer Cannabisblüte hängt von ihrem individuellen Cannabinoid- und Terpenprofil ab – nicht von ihrem Namen oder ihrer botanischen Herkunft. Dieser Leitfaden hilft Ihnen, Mythen von Fakten zu trennen und das Gespräch mit Ihrem Arzt auf eine neue, fundierte Ebene zu heben.

- 1 Mehr als nur ein Name: Der Mythos um Indica und Sativa

- 2 Botanische Merkmale und ihre Herkunft

- 3 Das wahre Wirkstoffprofil: Cannabinoide und Terpene

- 4 Aus der Praxis: Ein Fallbeispiel

- 5 So holen Sie das Beste aus Ihrem Arztgespräch heraus

- 6 Fazit: Denken in Profilen statt in Kategorien

- 7 Zusammenfassung potenzieller Risiken und Nebenwirkungen

- 8 Quellen und Studien

- 9 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- 9.1 Wirkt Sativa immer anregend und Indica immer beruhigend?

- 9.2 Welche Sorte hilft am besten bei Schmerzen?

- 9.3 Warum sind Terpene wichtiger als die alte Indica-Sativa-Einteilung?

- 9.4 Kann man sich auf die Namen von Cannabis-Sorten verlassen?

- 9.5 Wie finde ich die richtige Sorte für mich – ohne riskante Experimente?

Mehr als nur ein Name: Der Mythos um Indica und Sativa

Wer sich mit medizinischem Cannabis auseinandersetzt, stolpert unweigerlich über die Begriffe Indica und Sativa. Lange galten sie als der entscheidende Wegweiser, um die Wirkung einer Sorte vorherzusagen. Die moderne Wissenschaft zeichnet heute jedoch ein viel genaueres Bild und macht deutlich, warum man sich von diesen starren Kategorien lösen sollte.

Ursprünglich, im 18. Jahrhundert, dienten diese Bezeichnungen nur dazu, das Aussehen der Pflanzen zu beschreiben. Indica-Pflanzen waren klein und buschig, Sativa-Pflanzen dagegen hoch und schmal. Die Verknüpfung mit einer bestimmten psychoaktiven Wirkung kam erst viel später hinzu und entbehrt jeder soliden wissenschaftlichen Grundlage.

Die Genetik widerlegt die einfache Einteilung

Heutige Cannabissorten sind das Ergebnis jahrzehntelanger Züchtung und Kreuzung. Eine "reine" Indica oder Sativa ist praktisch nicht mehr zu finden. Genetische Analysen bestätigen immer wieder, dass die Sortennamen oft mehr mit geschicktem Marketing zu tun haben als mit der tatsächlichen genetischen Abstammung.

So zeigten beispielsweise Forschungen, die auf dem 9. IACM-Cannabinoid-Kongress in Köln vorgestellt wurden, dass es keinen durchgängigen genetischen Unterschied zwischen als Indica oder Sativa deklarierten Sorten gibt. [1] Die Bezeichnung stützt sich meist auf Überlieferungen, nicht auf handfeste Genetik. Tiefergehende Erkenntnisse zur Cannabis-Genetik untermauern diesen Punkt.

Von Mythen zu Fakten

Für Sie als Patient ist es entscheidend, diese alten Mythen hinter sich zu lassen und sich stattdessen auf die Fakten zu konzentrieren. Die Wirkung wird nicht vom Namen bestimmt, sondern vom einzigartigen chemischen Fingerabdruck jeder einzelnen Blüte.

Die folgende Tabelle stellt die überholten Annahmen den modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber und soll Ihnen helfen, sich besser zu orientieren.

Vergleich alter Annahmen und moderner Erkenntnisse

Diese Tabelle kontrastiert traditionelle Mythen über Indica und Sativa mit dem aktuellen wissenschaftlichen Konsens, um Patienten eine fundierte Orientierung zu bieten.

| Merkmal | Traditioneller Mythos | Moderne wissenschaftliche Sichtweise |

|---|---|---|

| Wirkung | Indica = beruhigend, "Couch-Lock". Sativa = anregend, kreativ. | Die Wirkung entsteht durch das komplexe Zusammenspiel von Cannabinoiden (wie THC, CBD) und Terpenen. Jede Sorte, egal ob als Indica oder Sativa vermarktet, kann ein völlig anderes Wirkprofil haben. |

| Chem. Profil | Indica hat einen hohen CBD-Gehalt. Sativa hat einen hohen THC-Gehalt. | Hier gibt es keine feste Regel. Eine Sorte mit dem Label "Sativa" kann reich an CBD sein und umgekehrt. Nur das individuelle Analysezertifikat gibt verlässlich Auskunft. |

| Therapiewahl | "Ich brauche eine Indica zum Schlafen." | "Ich suche eine Sorte mit hohem Myrcen- und Linalool-Gehalt, um meinen Schlaf zu unterstützen." Die Konzentration auf spezifische Wirkstoffe ist präziser und führt schneller zum Ziel. |

Dieser Perspektivwechsel ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Cannabistherapie. Anstatt Ihren Arzt pauschal nach einer "starken Indica" zu fragen, führen Sie ein wesentlich zielführenderes Gespräch, wenn Sie Ihre Symptome schildern und gezielt nach einem passenden Wirkstoffprofil fragen.

Botanische Merkmale und ihre Herkunft

Auch wenn wir heute wissen, dass die Wirkung nicht starr an den Pflanzentyp gekoppelt ist, gibt es doch ganz klare botanische Unterschiede zwischen den klassischen Indica- und Sativa-Pflanzen. Diese Merkmale sind für den Anbau und das Verständnis der Züchtungsgeschichte wichtig – für die Vorhersage der medizinischen Wirkung spielen sie aber kaum noch eine Rolle.

Das Wissen um diese physischen Eigenschaften hilft Ihnen trotzdem, den Hintergrund einer Sorte besser zu verstehen. Es erklärt zum Beispiel, warum bestimmte Sortentypen in Deutschland leichter verfügbar sind, was oft direkt mit den hiesigen Anbaubedingungen zusammenhängt.

Die optische Erscheinung: Indica vs. Sativa

Die traditionelle Unterscheidung zwischen Indica und Sativa beruht vor allem auf dem äußeren Erscheinungsbild und den Wachstumszyklen. Indica-Pflanzen sind typischerweise gedrungen und buschig, haben breite, dunkelgrüne Blätter und eine recht kurze Blütezeit.

Ganz anders die Sativa-Pflanzen: Sie wachsen hoch und schlank, fast schon sparrig. Ihre Blätter sind schmal und von einem helleren Grün. Diese Unterschiede sind keine Laune der Natur, sondern das Ergebnis einer jahrtausendealten Anpassung an ihre ursprüngliche Heimat.

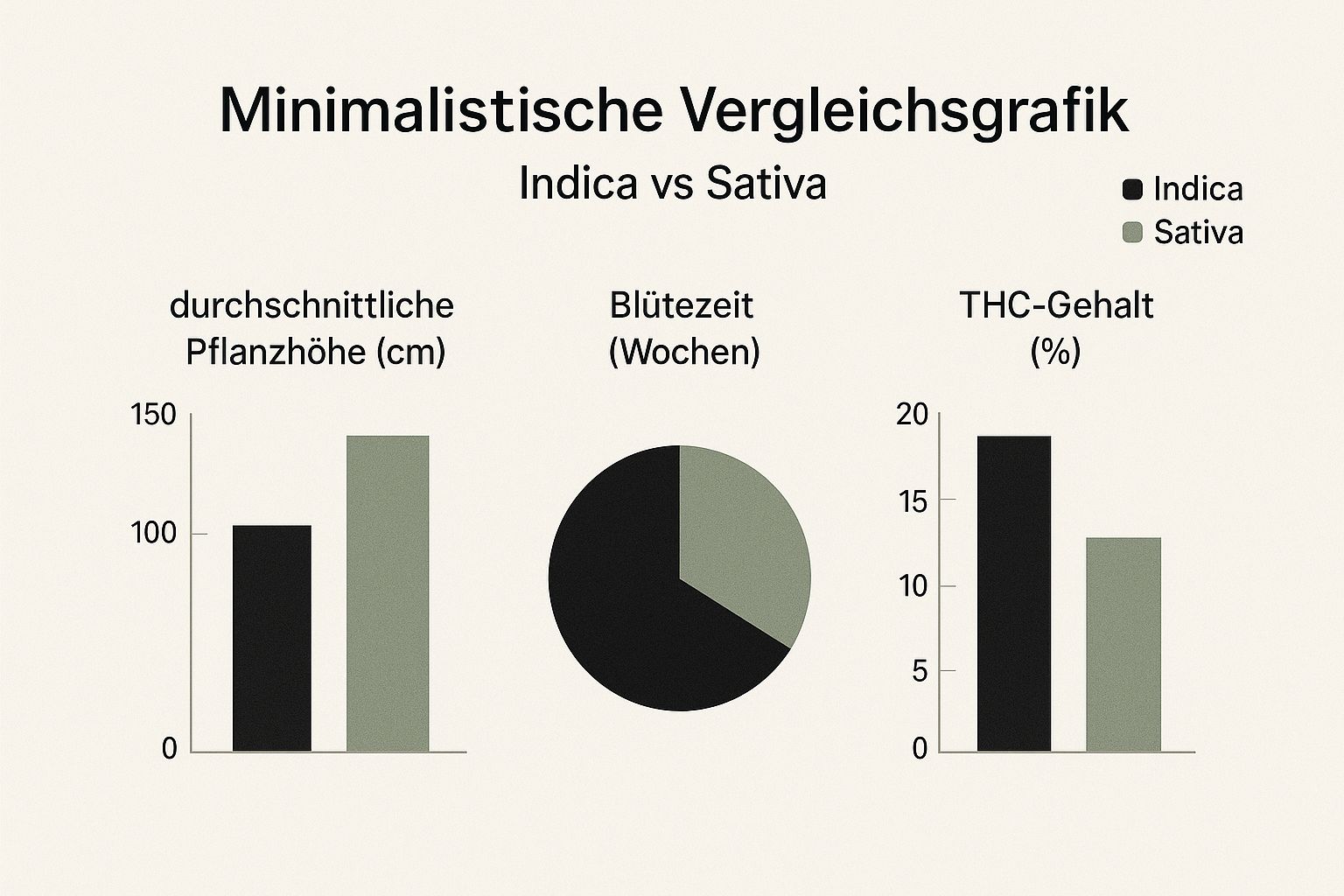

Diese Infografik fasst die zentralen botanischen Unterschiede der beiden klassischen Pflanzentypen zusammen, von der Höhe über die Blütezeit bis zum historisch zugeschriebenen THC-Gehalt.

Wie man sieht, sind Indica-dominante Pflanzen nicht nur kleiner, sondern auch deutlich schneller erntereif. Ein klarer Vorteil, der sie für bestimmte Anbaubedingungen besonders attraktiv macht.

Um diese Unterschiede noch greifbarer zu machen, hier eine direkte Gegenüberstellung der wichtigsten botanischen Eigenschaften.

Botanische Eigenschaften im direkten Vergleich

Eine übersichtliche Gegenüberstellung der physischen Merkmale und der Herkunft von klassischen Indica- und Sativa-Pflanzentypen.

| Eigenschaft | Typische Cannabis Indica | Typische Cannabis Sativa |

|---|---|---|

| Wuchsform | Buschig, kompakt, gedrungen (meist < 1,80 m) | Hoch, schlank, luftig (kann > 3 m werden) |

| Blätter | Breit, dunkelgrün, mit ausgeprägten "Fingern" | Schmal, hellgrün, eher filigran |

| Blütezeit | Kurz (6-9 Wochen) | Lang (10-12 Wochen oder mehr) |

| Blütenstruktur | Dicht, fest, schwer | Luftig, länglich, "fuchsschwanzartig" |

| Herkunft | Kühle, trockene Bergregionen (z.B. Hindukusch) | Heiße, feuchte Äquatorregionen (z.B. Thailand) |

| Anpassung | Überleben in kurzen, intensiven Sommern | Optimale Lichtausnutzung bei langen Sommern |

Diese Tabelle verdeutlicht, wie stark die Herkunft die physische Form der Pflanzen geprägt hat.

Geografische Wurzeln und Anpassung

Die unterschiedliche Morphologie lässt sich direkt auf die evolutionäre Anpassung an das Klima der Herkunftsregionen zurückführen.

-

Cannabis Indica stammt ursprünglich aus kühleren, trockeneren Bergregionen wie dem Hindukusch-Gebirge in Afghanistan und Pakistan. Ihr gedrungener Wuchs und die schnelle Blüte sind die perfekte Antwort auf kurze, intensive Sommer und raue Wetterbedingungen.

-

Cannabis Sativa ist hingegen in äquatorialen Zonen wie Kolumbien, Mexiko oder Thailand zu Hause. Das dortige Klima mit viel Sonne und langen Sommern hat die Entwicklung hoher, luftiger Pflanzen begünstigt, die die Sonnenenergie optimal nutzen und besser vor Schimmel geschützt sind.

Die physischen Merkmale einer Cannabispflanze sind eine direkte Antwort auf ihre Umwelt. Sie erzählen eine Geschichte über ihre Herkunft, sagen aber – aufgrund intensiver Kreuzungen – kaum noch etwas über ihre heutige chemische Zusammensetzung aus.

Relevanz für den Anbau in Deutschland

Diese botanischen Eigenschaften haben direkte Auswirkungen auf den Anbau und damit auch auf die Verfügbarkeit bestimmter Sorten für die medizinische Therapie. Die Tendenz von Indica-Pflanzen, kompakter zu wachsen und eine kürzere Blütezeit zu haben, macht sie ideal für den Anbau in kühleren Klimazonen mit kürzeren Sommern – so wie bei uns in Deutschland.

Dieses Wissen aus dem Anbau spiegelt sich auch in der Praxis wider. Mehr über die praktischen Unterschiede im Anbau können Sie hier nachlesen.

Für Sie als Patient bedeutet das: Die botanische Klassifizierung liefert interessantes Hintergrundwissen. Sie erklärt, warum Ihr Arzt möglicherweise eine größere Auswahl an Indica-lastigen Hybriden zur Verfügung hat. Für die Wahl Ihrer Therapie bleibt aber das chemische Profil – also die spezifische Mischung aus Cannabinoiden und Terpenen – der einzig verlässliche Kompass.

Das wahre Wirkstoffprofil: Cannabinoide und Terpene

Um den Indica-Sativa-Unterschied wirklich zu begreifen, müssen wir die alten Schubladen hinter uns lassen. Viel wichtiger ist der Blick auf das, was in der Pflanze tatsächlich für die Wirkung verantwortlich ist: ihr persönliches chemisches Profil. Dieses setzt sich vor allem aus zwei Stoffgruppen zusammen: den Cannabinoiden und den Terpenen.

Stellen Sie sich das Ganze wie ein Orchester vor. Die Cannabinoide sind die lauten, kraftvollen Instrumente – die Pauken und Trompeten. Die Terpene hingegen sind die feineren Melodieinstrumente wie Violinen und Flöten. Erst wenn alle zusammenspielen, entsteht die volle Symphonie der Wirkung.

Die Hauptakteure: THC und CBD

Die wohl bekanntesten Cannabinoide sind Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). Sie geben den Takt für die therapeutische Wirkung vor.

- THC (Tetrahydrocannabinol) ist die primär psychoaktive Komponente in Cannabis. Es wird für seine potenziell schmerzlindernden, appetitanregenden und stimmungsaufhellenden Eigenschaften geschätzt. Wichtig: Zu hoch dosiert oder bei empfindlichen Personen kann THC unerwünschte Effekte wie Angst, Herzrasen oder Paranoia auslösen.

- CBD (Cannabidiol) wirkt nicht berauschend. Stattdessen wird es für sein entzündungshemmendes, angstlösendes und krampflösendes Potenzial untersucht. Ein entscheidender Punkt: CBD kann die psychoaktive Wirkung von THC modulieren und dessen Spitzen abfedern.

Das Verhältnis von THC zu CBD in einer Blüte ist deshalb oft aussagekräftiger als der absolute Gehalt eines einzelnen Wirkstoffs. Für viele Patienten ist eine ausgewogene Sorte mit einem spürbaren CBD-Anteil die verträglichere und therapeutisch effektivere Wahl.

Die verborgenen Dirigenten: Terpene

Lange Zeit galten Terpene nur als die Aromastoffe der Pflanze, die für den typischen Geruch nach Zitrone, Kiefer oder Erde sorgen. Heute wissen wir, dass ihre Rolle viel größer ist: Sie beeinflussen und lenken die Wirkung der Cannabinoide maßgeblich.

Dieses Zusammenspiel, bekannt als der Entourage-Effekt, erklärt, warum zwei Sorten mit identischem THC- und CBD-Gehalt völlig unterschiedlich wirken können. Die Terpene sind sozusagen die Dirigenten, die dem Orchester seine individuelle Klangfarbe verleihen. Wenn Sie mehr über die faszinierende Wirkung von Cannabis-Terpenen erfahren möchten, finden Sie in unserem weiterführenden Artikel detaillierte Informationen.

Hier sind einige der wichtigsten Terpene und ihre potenziellen Effekte:

- Myrcen: Hat ein erdiges, moschusartiges Aroma. Es wird oft mit einer entspannenden, sedierenden Wirkung in Verbindung gebracht und könnte die schlaffördernden Eigenschaften einer Sorte unterstützen.

- Limonen: Wie der Name schon vermuten lässt, riecht es stark nach Zitrusfrüchten. Diesem Terpen wird eine stimmungsaufhellende und stressreduzierende Wirkung zugeschrieben.

- Pinen: Erinnert an den Duft von Kiefernnadeln. Studien deuten darauf hin, dass es die Konzentration fördern und einigen kognitiven Beeinträchtigungen durch THC entgegenwirken könnte.

- Linalool: Bekannt aus Lavendel, besitzt es ein blumiges Aroma. Es wird für seine potenziell beruhigenden und angstlösenden Eigenschaften geschätzt.

Ein erfahrener Arzt wird Sie nicht fragen, ob Sie eine „Indica“ oder „Sativa“ bevorzugen. Er wird mit Ihnen besprechen, welche Symptome Sie behandeln möchten, und dann ein chemisches Profil empfehlen, das beispielsweise reich an Limonen zur Stimmungsaufhellung oder an Myrcen zur Schmerzlinderung sein könnte.

Für Sie als Patient ist dieses Wissen Gold wert. Anstatt nach einem Sortennamen zu suchen, sollten Sie lernen, das Analysezertifikat (Certificate of Analysis, CoA) einer Sorte zu lesen. Dieses Dokument begleitet jede medizinische Cannabisblüte und listet die genauen Konzentrationen der Cannabinoide und Terpene auf. Es ist Ihre verlässlichste Informationsquelle und die beste Grundlage für ein fundiertes Gespräch mit Ihrem Arzt.

Aus der Praxis: Ein Fallbeispiel

Theoretisches Wissen ist das eine, doch erst ein Blick in die Praxis macht die Zusammenhänge wirklich greifbar. Schauen wir uns den anonymisierten Fall von Herrn K. an, einem 58-jährigen Patienten, der wegen chronischer neuropathischer Schmerzen und massiver Schlafstörungen einen auf Cannabistherapie spezialisierten Arzt aufsuchte.

Herr K. hatte sich vorab informiert, viel über den Indica-Sativa-Unterschied gelesen und bat seinen Arzt gezielt um eine „starke Indica“. Seine Hoffnung war klar: Endlich wieder durchschlafen zu können. Der Arzt ging zunächst auf diesen Wunsch ein und verordnete eine Sorte, die als klassische Indica-dominante Blüte galt.

Die erste Therapiephase mit einer klassischen "Indica"

Zuerst schien der Plan aufzugehen. Nach der abendlichen Einnahme konnte Herr K. tatsächlich besser einschlafen. Doch der Erfolg hatte eine unangenehme Kehrseite: Am nächsten Morgen fühlte er sich benommen, antriebslos und von einer bleiernen Tagesmüdigkeit geplagt.

Dieser „Hangover“-Effekt machte es ihm fast unmöglich, seinen Alltag zu bewältigen. Die Schmerzen waren zwar gelindert, aber die Nebenwirkungen waren auf Dauer nicht tragbar. Die pauschale Wahl einer „Indica“ hatte also nicht zum Ziel geführt.

Der Wendepunkt: Ein genauer Blick auf die Wirkstoffprofile

Bei einem ausführlichen Folgetermin sprach Herr K. die Probleme offen an. Statt nun einfach das Gegenteil, also eine „Sativa“, auszuprobieren, wählte der Arzt einen durchdachten Ansatz. Gemeinsam nahmen sie sich die Analysezertifikate (CoA) verschiedener medizinischer Sorten vor.

Der Fokus verlagerte sich komplett weg von Marketing-Namen oder der Indica/Sativa-Schublade und hin zu den reinen Fakten: den nachgewiesenen Wirkstoffprofilen. Ihre Suche konzentrierte sich auf eine Sorte mit ganz bestimmten Eigenschaften:

- Ein ausgewogenes THC/CBD-Verhältnis, um die psychoaktive Wirkung abzufedern und gleichzeitig von den entzündungshemmenden Effekten des CBD zu profitieren.

- Ein hoher Gehalt der Terpene Myrcen und Linalool, die beide für ihre potenziell beruhigenden und schmerzlindernden Eigenschaften bekannt sind.

- Gleichzeitig ein geringerer Anteil an Terpenen, die für eine starke Sedierung verantwortlich sein könnten.

Dieses Fallbeispiel zeigt eindrücklich: Der Schlüssel zum Therapieerfolg liegt nicht in der veralteten Einteilung in Indica oder Sativa, sondern in einer datengestützten, individuellen Entscheidung, die auf dem spezifischen chemischen Profil einer Sorte basiert.

Das Ergebnis: Eine maßgeschneiderte Therapie

Die Wahl fiel schließlich auf eine Hybrid-Sorte, die genau diesem Anforderungsprofil entsprach. Für Herrn K. war das Ergebnis eine Offenbarung. Die neue Sorte linderte seine Schmerzen genauso effektiv wie die erste, schenkte ihm aber einen erholsamen Schlaf ohne die belastende Tagesmüdigkeit. Er wachte morgens erfrischt auf und konnte seinen Tag wieder aktiv gestalten.

Dieses Szenario unterstreicht, wie wichtig ein erfahrener Arzt in diesem Prozess ist. Er ist weit mehr als ein reiner Rezeptaussteller – er ist ein fürsorglicher Partner, der gemeinsam mit dem Patienten den Weg zur optimalen Therapie findet.

So holen Sie das Beste aus Ihrem Arztgespräch heraus

Ein offenes, ehrliches und gut vorbereitetes Gespräch mit Ihrem Arzt ist der Grundstein für eine erfolgreiche Therapie. Jetzt, da Sie wissen, dass der Indica Sativa Unterschied für die medizinische Auswahl keine Rolle spielt, können Sie die Diskussion auf eine viel produktivere Ebene lenken. Sehen Sie Ihren Arzt als kompetenten Partner – je genauer Sie Ihre Beschwerden und Ziele beschreiben, desto besser kann er die Therapie auf Sie zuschneiden.

Es geht darum, von einer vagen Hoffnung zu einem konkreten Ziel zu kommen. Der Satz „Ich brauche etwas gegen meine Schmerzen“ ist ein guter Anfang. Viel aussagekräftiger ist eine Beschreibung wie diese: „Tagsüber bei der Arbeit benötige ich eine Schmerzlinderung, die meine Konzentration nicht stört. Abends suche ich nach etwas, das mir beim Einschlafen hilft, mich aber am nächsten Morgen nicht benommen fühlen lässt.“

Eine Checkliste für Ihr Gespräch

Eine kleine Checkliste kann Wunder wirken, damit Sie im Gespräch nichts Wichtiges vergessen. Das signalisiert Ihrem Arzt auch, dass Sie Ihre Gesundheit ernst nehmen und aktiv mitarbeiten.

- Symptom-Tagebuch: Welche Beschwerden sollen behandelt werden? Wann treten sie auf? Wie stark sind sie auf einer Skala von 1-10?

- Therapieziele: Was genau möchten Sie erreichen? Schmerzfreiheit, erholsamer Schlaf, eine bessere Stimmung? Seien Sie realistisch.

- Bisherige Erfahrungen: Haben Sie schon einmal Cannabis probiert? Wenn ja, was waren die Effekte – die guten wie die schlechten?

- Ihr Alltag: Fahren Sie Auto, bedienen Sie Maschinen? Gibt es berufliche Gründe, warum eine starke Müdigkeit für Sie nicht infrage kommt?

- Ihre Medikamente: Bringen Sie eine vollständige Liste aller Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel mit, um unerwünschte Wechselwirkungen auszuschließen.

Gerade bei einem so speziellen Thema wie medizinischem Cannabis ist eine gute Kommunikation das A und O. Allgemeine Tipps zur Verbesserung der Arzt-Patienten-Kommunikation von Fachexperten können Ihnen dabei helfen, einen konstruktiven Dialog zu führen.

Der Schlüssel zum Erfolg: Die richtige Dosis finden

Ein entscheidender Punkt, den Ihr Arzt ansprechen wird, ist die Titration. Das bedeutet: „start low, go slow“. Sie beginnen mit einer sehr kleinen Dosis und steigern diese ganz langsam, bis die gewünschte Linderung eintritt, ohne dass unangenehme Nebenwirkungen überhandnehmen. Dieser Prozess braucht Geduld, ist aber der sicherste Weg.

Ein Therapietagebuch ist dabei Ihr bester Freund. Notieren Sie nach jeder Anwendung:

- Uhrzeit und Dosis

- Wirkung auf Ihre Symptome

- Wie lange die Wirkung angehalten hat

- Ob Nebenwirkungen aufgetreten sind

Mit diesen Notizen geben Sie Ihrem Arzt ein unschätzbar wertvolles Werkzeug an die Hand, um die Behandlung fein abzustimmen.

Warnung vor Eigenmedikation: Bitte experimentieren Sie niemals auf eigene Faust. Der Schwarzmarkt liefert keine geprüfte Qualität, keine verlässlichen Angaben zu Inhaltsstoffen und birgt immer das Risiko von Verunreinigungen. Der einzig sichere Weg führt über einen qualifizierten Arzt, der Sie professionell begleitet und Ihnen Zugang zu reinen, pharmazeutischen Produkten verschafft.

Fazit: Denken in Profilen statt in Kategorien

Die wichtigste Erkenntnis aus der modernen Cannabisforschung ist ein echter Paradigmenwechsel. Der einst so zentrale Indica-Sativa-Unterschied hat für die medizinische Anwendung ausgedient. Wer heute eine erfolgreiche Therapie anstrebt, sollte nicht mehr in diesen starren Schubladen denken, sondern sich mit den individuellen Wirkstoffprofilen der Pflanzen beschäftigen.

Ihr Fokus sollte sich vom Namen oder der vermeintlichen Abstammung einer Sorte lösen. Stattdessen zählt der einzigartige chemische Fingerabdruck: Das komplexe Zusammenspiel von Cannabinoiden wie THC und CBD mit einer ganzen Palette von Terpenen entscheidet über die tatsächliche Wirkung. Genau dieses Prinzip, bekannt als Entourage-Effekt, ist der Schlüssel, um die passende Medizin für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.

Betrachten Sie dieses Wissen als Ihr Rüstzeug für ein fundiertes Gespräch auf Augenhöhe mit Ihrem Arzt. Der sicherste Weg zu einer individuell passenden Behandlung führt immer über einen spezialisierten Mediziner, der Sie kompetent und auf Basis wissenschaftlicher Fakten berät.

Um die alten Mythen rund um Indica und Sativa endgültig hinter sich zu lassen, ist der Zugang zu verlässlichen Informationen entscheidend. Wenn Sie tiefer in die Materie eintauchen möchten, lernen Sie, wie Sie professionell wissenschaftliche Artikel finden.

Zusammenfassung potenzieller Risiken und Nebenwirkungen

- Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten: Cannabis kann die Wirkung anderer Medikamente (z.B. Blutverdünner, bestimmte Antidepressiva) verstärken oder abschwächen. Eine ärztliche Prüfung ist unerlässlich.

- Kognitive Beeinträchtigungen: Vor allem THC-reiche Sorten können kurzfristig Konzentration, Gedächtnis und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen.

- Psychische Effekte: Insbesondere bei hoher Dosierung oder genetischer Veranlagung können Angstzustände, Paranoia oder Stimmungsänderungen auftreten.

- Kreislaufprobleme: Schwindel, Blutdruckabfall oder Herzrasen sind mögliche Nebenwirkungen, die besonders zu Beginn der Therapie auftreten können.

- Entwicklung einer Toleranz: Bei regelmäßigem Gebrauch kann der Körper eine Toleranz entwickeln, was eine Dosisanpassung erforderlich machen kann. Ein Abhängigkeitspotenzial ist vorhanden und sollte ärztlich überwacht werden.

- Fahrtüchtigkeit: Die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen oder Maschinen zu bedienen, ist unter dem Einfluss von medizinischem Cannabis stark eingeschränkt.

- "Hangover"-Effekte: Besonders bei Sorten zur Schlafförderung können am nächsten Tag Müdigkeit und Benommenheit auftreten.

Quellen und Studien

- Bedrocan (2017). "Kein genetischer Unterschied zwischen Sativa und Indica Cannabis". Zugriffen unter: https://bedrocan.com/de/kein-genetischer-unterschied-zwischen-sativa-und-indica-cannabis/

- Schwabe, W., & McPartland, J. M. (2022). "Cannabis is not a single species". bioRxiv. doi: 10.1101/2022.03.08.483478.

- Lynch, M. E., & Campbell, F. (2011). "Cannabinoids for treatment of chronic non-cancer pain; a systematic review of randomized trials". British Journal of Clinical Pharmacology, 72(5), 735–744.

- Russo, E. B. (2011). "Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects". British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364.

- Clarke, R. C., & Merlin, M. D. (2016). "Cannabis: Evolution and Ethnobiology". University of California Press.

- Small, E. (2015). "Cannabis: A complete guide". CRC press.