Wenn Sie sich mit medizinischem Cannabis auseinandersetzen, begegnen Ihnen unweigerlich die Begriffe Indica und Sativa. Die weitverbreitete Annahme lautet: Indica sorgt für eine tiefe, körperliche Entspannung, während Sativa eine belebende, zerebrale Wirkung zugeschrieben wird. Diese einfache Unterscheidung dient vielen Patienten als erste Orientierungshilfe. Das Problem: Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese Einteilung längst überholt und kann für eine gezielte medizinische Behandlung sogar irreführend sein.

Die wahre Wirkung einer Cannabissorte liegt nicht in ihrer botanischen Herkunft begründet, sondern in ihrem einzigartigen chemischen Fingerabdruck. Für eine fundierte Therapieentscheidung sind das exakte Cannabinoid- und Terpenprofil entscheidend. Unser Ziel ist es, Ihnen das Wissen zu vermitteln, das Sie benötigen, um gemeinsam mit Ihrem Arzt eine sichere und auf Fakten basierende Entscheidung zu treffen. Informiert entscheiden, aktiv leben.

- 0.1 Was „Indica vs. Sativa“ für Patienten wirklich bedeutet

- 0.2 Ein moderner Blick auf die tatsächliche Wirkung

- 1 Die Wissenschaft hinter der Wirkung von Cannabis

- 2 Wirkstoffprofile und ihre therapeutische Relevanz

- 3 Wann welches medizinische Profil zum Einsatz kommt

- 4 Die Bedeutung von Hybriden für die moderne Therapie

- 5 Fazit: Gemeinsam mit Ihrem Arzt die richtige Entscheidung treffen

- 6 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- 7 Zusammenfassung potenzieller Risiken und Nebenwirkungen

- 8 Quellen und Studien

Was „Indica vs. Sativa“ für Patienten wirklich bedeutet

Als Patient, der sich über medizinisches Cannabis informiert, stolpert man unweigerlich über das Begriffspaar „Indica vs. Sativa“. Ursprünglich wurden diese Kategorien im 18. Jahrhundert von Botanikern eingeführt, um die Pflanzen rein nach ihrem äußeren Erscheinungsbild und ihrer geografischen Herkunft zu klassifizieren – nicht nach ihrer Wirkung auf den Menschen.

- Cannabis Sativa: Beschrieb damals die hohen, schlanken Pflanzen aus Europa und Eurasien, die vor allem für die Gewinnung von Fasern und Samen angebaut wurden.

- Cannabis Indica: Stand für die kürzeren, buschigeren Pflanzen aus Indien, die für ihre psychoaktiven Eigenschaften und die Herstellung von Haschisch geschätzt wurden.

Heute müssen wir anerkennen, dass diese starre Einteilung der Realität nicht mehr gerecht wird. Durch jahrzehntelange Kreuzungen und Züchtungen ist fast jede heute auf dem Markt erhältliche Sorte ein Hybrid – eine genetische Mischung aus beiden Ursprungslinien.

Ein moderner Blick auf die tatsächliche Wirkung

Die moderne Cannabisforschung hat längst bestätigt, dass nicht die botanische Klassifizierung, sondern das spezifische Wirkstoffprofil einer Sorte für ihre therapeutischen Effekte verantwortlich ist. Zwei Hauptkomponentengruppen bestimmen, wie eine Sorte wirkt:

- Cannabinoide: Das sind chemische Verbindungen wie THC (Tetrahydrocannabinol) und CBD (Cannabidiol), die direkt mit den Rezeptoren unseres körpereigenen Endocannabinoid-Systems interagieren.

- Terpene: Diese aromatischen Verbindungen prägen nicht nur den individuellen Geruch und Geschmack einer Sorte. Viel wichtiger ist, dass sie die Wirkung der Cannabinoide beeinflussen (der sogenannte „Entourage-Effekt“) und selbst eigene therapeutische Eigenschaften mitbringen können.

Die Unterscheidung zwischen Indica und Sativa ist im medizinischen Kontext ein veraltetes Modell. Für eine fundierte Therapieentscheidung sind das exakte Cannabinoid- und Terpenprofil, das auf einem Analysezertifikat (CoA) ausgewiesen ist, und das vertrauensvolle Gespräch mit Ihrem Arzt entscheidend. Ihr Arzt ist Ihr fürsorglicher und kompetenter Partner auf diesem Weg.

Dieser Artikel soll Ihnen helfen, die Mythen hinter der Indica-Sativa-Debatte zu durchschauen. Wir möchten Sie befähigen, Werbeversprechen kritisch zu hinterfragen und sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: die nachweisbare chemische Zusammensetzung Ihrer Medizin, um den Dialog mit Ihrem Arzt zu stärken.

Die folgende Tabelle fasst die traditionellen, aber heute überholten Zuschreibungen noch einmal übersichtlich zusammen:

| Merkmal | Traditionelle „Indica“-Assoziation | Traditionelle „Sativa“-Assoziation |

|---|---|---|

| Wirkung | Entspannend, beruhigend, körperbetont | Anregend, kreativ, zerebral |

| Typische Anwendung | Abends, zur Entspannung, bei Schlafproblemen | Tagsüber, zur Aktivierung, bei Müdigkeit |

| Pflanzenmerkmal | Kurz, buschig, breite Blätter | Hoch, schlank, schmale Blätter |

| Wissenschaftliche Relevanz | Gering; Wirkung hängt vom Wirkstoffprofil ab | Gering; Wirkung hängt vom Wirkstoffprofil ab |

Die Wissenschaft hinter der Wirkung von Cannabis

Um wirklich zu verstehen, warum die alte Unterscheidung in Indica und Sativa für eine moderne medizinische Therapie längst nicht mehr genügt, müssen wir einen Blick auf die faszinierende Chemie der Cannabispflanze werfen. Die Wissenschaft hat ihren Fokus nämlich verschoben: weg von der reinen Botanik hin zum sogenannten Chemotyp. Das ist im Grunde die einzigartige chemische Signatur jeder einzelnen Pflanze, und genau hier liegt der Schlüssel zu ihrer therapeutischen Wirkung.

Stellen Sie sich diesen Chemotyp wie einen individuellen Fingerabdruck vor. Zwei Pflanzen können von außen fast identisch aussehen, doch ihr innerer Wirkstoff-Cocktail kann sich fundamental unterscheiden. Und genau dieser Cocktail entscheidet darüber, wie eine Sorte in Ihrem Körper wirkt.

Die Hauptakteure: THC und CBD

Im Herzen dieses chemischen Profils stehen die Cannabinoide. Sie sind die Wirkstoffe, die direkt an die Rezeptoren unseres körpereigenen Endocannabinoid-Systems andocken. Auf diese Weise können sie eine Vielzahl von Körperfunktionen beeinflussen – von der Schmerzwahrnehmung über den Schlaf bis hin zur Stimmung. Die beiden bekanntesten Vertreter sind dabei:

- THC (Tetrahydrocannabinol): Meist bekannt für seine psychoaktiven Eigenschaften, ist THC für die euphorisierende Wirkung verantwortlich. In der Medizin wird es jedoch gezielt für seine stark schmerzlindernden, appetitanregenden und krampflösenden Potenziale geschätzt. Ein zu hoher THC-Gehalt kann bei empfindlichen Patienten allerdings auch unerwünschte Nebenwirkungen wie Angstgefühle oder Herzrasen hervorrufen. Diese Risiken müssen stets im Arztgespräch abgewogen werden.

- CBD (Cannabidiol): Anders als THC wirkt CBD nicht psychoaktiv. Es steht im Fokus der Forschung wegen seiner entzündungshemmenden, angstlösenden und beruhigenden Eigenschaften. Ganz wichtig: Studien deuten darauf hin, dass CBD die Wirkung von THC modulieren und dessen teils unerwünschte Effekte deutlich abmildern kann.

Die genaue Balance zwischen THC und CBD ist für den behandelnden Arzt ein entscheidender Faktor bei der Wahl der passenden Sorte. Eine Blüte mit einem ausgewogenen Verhältnis kann eine völlig andere medizinische Wirkung entfalten als eine, die stark THC-dominant ist.

Mehr als nur Duft: Die verborgene Kraft der Terpene

Cannabinoide erzählen aber nur die halbe Wahrheit. Eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielen die Terpene. Das sind aromatische Verbindungen, die in der Natur überall vorkommen und Pflanzen wie Lavendel, Kiefern oder Zitronen ihren charakteristischen Duft verleihen.

In der Cannabispflanze steckt jedoch weit mehr dahinter. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse legen nahe, dass Terpene nicht nur eigene therapeutische Eigenschaften mitbringen, sondern auch die Wirkung der Cannabinoide synergistisch verstärken und lenken können. Dieses faszinierende Zusammenspiel nennt man den Entourage-Effekt.

Der Entourage-Effekt beschreibt die Theorie, dass das gesamte Spektrum der Pflanzenwirkstoffe – also Cannabinoide, Terpene und Flavonoide – im Verbund eine stärkere und vielseitigere Wirkung entfalten kann, als es die isolierten Einzelsubstanzen jemals könnten.

Ein gutes Beispiel ist das Terpen Myrcen, das auch in Mangos vorkommt und eine beruhigende Wirkung unterstützen kann. Limonen hingegen, bekannt aus Zitrusfrüchten, wird eher mit stimmungsaufhellenden Effekten in Verbindung gebracht.

Von überholten Mythen zu messbaren Daten

Moderne Laboranalysen machen es amtlich: Die traditionelle Einteilung in Indica und Sativa wird der komplexen Realität nicht gerecht. Heutzutage sind fast alle medizinischen Cannabis-Sorten Hybride, deren chemisches Profil eine Mischung aus Merkmalen ist, die man früher beiden Lagern zugeordnet hätte.

Eine wissenschaftliche Analyse zeigte, dass viele als „Indica“ oder „Sativa“ vertriebene Sorten komplexe Mischprofile aufweisen, die mit der alten Klassifizierung nichts mehr zu tun haben. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die differenzierte Betrachtung von Cannabinoiden und Terpenen für die medizinische Anwendung und die Qualitätskontrolle unerlässlich ist.

Für Sie als Patient bedeutet das: Verlassen Sie sich nicht auf alte Mythen, sondern auf harte Fakten. Jeder seriöse Hersteller von medizinischem Cannabis stellt ein Analysezertifikat (Certificate of Analysis, CoA) zur Verfügung. Dieses Dokument ist Ihr wichtigstes Werkzeug. Es listet präzise auf, wie hoch der Gehalt an THC, CBD und den wichtigsten Terpenen in Ihrer Medikation ist. Lernen Sie, dieses Zertifikat zu lesen. Es ermöglicht Ihnen und Ihrem Arzt, eine fundierte, datengestützte Therapieentscheidung zu treffen – weitab von den überholten Labels Indica vs. Sativa. Jegliche Form der Eigenmedikation ist aus gesundheitlichen und rechtlichen Gründen dringend abzulehnen.

Wirkstoffprofile und ihre therapeutische Relevanz

Nachdem wir die botanischen Grundlagen geklärt haben, geht es jetzt ans Eingemachte: die spezifischen Wirkstoffprofile. Für Sie als Patient ist es weitaus zielführender, die veralteten Kategorien Indica und Sativa hinter sich zu lassen und stattdessen über Cannabinoide und Terpene zu sprechen. Diese chemischen Verbindungen sind die eigentlichen Architekten der Wirkung und bestimmen, ob eine Sorte eher entspannend oder anregend wirkt.

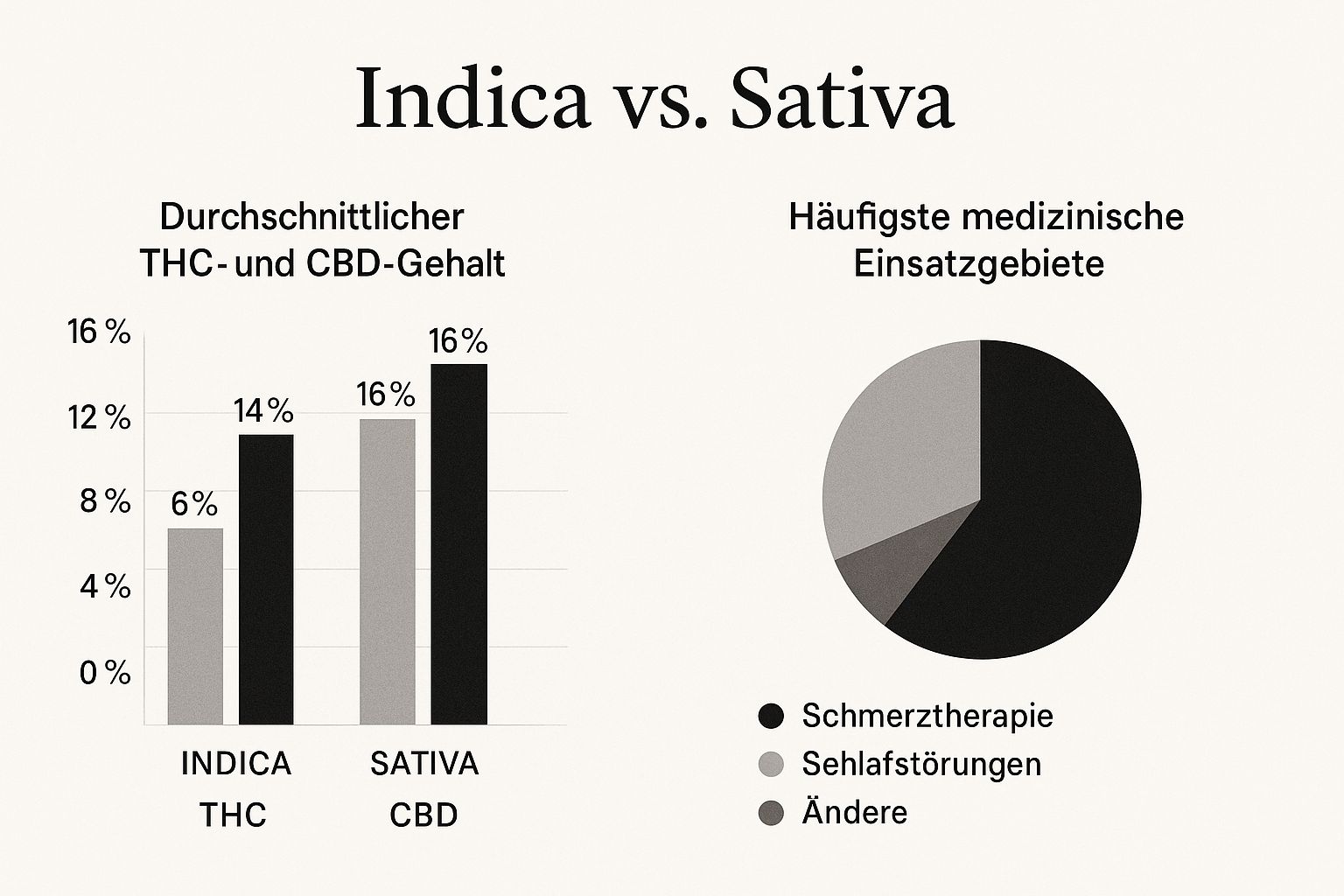

Die folgende Abbildung zeigt auf einen Blick, welche pauschalen Erwartungen traditionell mit den Begriffen verknüpft sind und wie sich die vermeintlich typischen Wirkstoffgehalte und Anwendungsgebiete unterscheiden.

Man erkennt schnell die grobe Einteilung, die in der Praxis oft vorgenommen wird. Die Wahrheit liegt jedoch, wie so oft, im Detail des jeweiligen chemischen Profils.

Um die Zusammenhänge greifbarer zu machen, vergleichen wir die traditionell zugeordneten Profile und ihre mögliche therapeutische Bedeutung.

Vergleich typischer Wirkstoffprofile

Diese Tabelle zeigt die tendenziellen Unterschiede in den chemischen Profilen, die traditionell mit Indica und Sativa assoziiert werden, und erklärt deren mögliche Effekte.

| Merkmal | Traditionell „Indica“ zugeordnetes Profil | Traditionell „Sativa“ zugeordnetes Profil | Mögliche therapeutische Relevanz |

|---|---|---|---|

| Dominante Cannabinoide | Oft höherer CBD-Anteil im Verhältnis zu THC. | Meist stark THC-dominant, oft mit niedrigem CBD-Gehalt. | Ein ausgewogeneres THC:CBD-Verhältnis kann psychoaktive Effekte mildern und hat ein breiteres Anwendungsspektrum. Ein hoher THC-Gehalt ist oft bei starken Schmerzen oder Appetitlosigkeit gefragt. |

| Dominante Terpene | Häufig Myrcen, Linalool, β-Caryophyllen. | Häufig Limonen, Pinen, Terpinolen. | Das Terpenprofil beeinflusst maßgeblich die Art der Wirkung: beruhigend (Myrcen, Linalool) vs. anregend und stimmungsaufhellend (Limonen, Pinen). |

| Wirkungsspektrum | Eher körperlich, beruhigend, sedierend. | Eher zerebral, anregend, kreativitätsfördernd. | Die Wirkung ist eine direkte Folge des Cannabinoid- und Terpenprofils und kann individuell stark variieren. |

Diese Profile sind, wie gesagt, nur grobe Tendenzen. Die moderne Züchtung hat die Grenzen längst aufgeweicht, weshalb ein genauer Blick auf die Inhaltsstoffe unerlässlich ist.

Der Entourage-Effekt: Mehr als die Summe seiner Teile

Das Konzept des Entourage-Effekts ist für das Verständnis der Cannabiswirkung zentral. Es besagt, dass das Zusammenspiel aller Moleküle – Cannabinoide, Terpene und andere Pflanzenstoffe – eine synergistische Wirkung erzeugen kann, die sich von der Wirkung isolierter Einzelstoffe unterscheidet.

Stellen Sie es sich wie ein Orchester vor: THC mag die erste Geige sein, aber erst im Zusammenspiel mit den Terpenen (den Bläsern, Streichern und dem Schlagwerk) entfaltet sich die volle Symphonie der Wirkung.

- Eine Sorte mit hohem THC-Gehalt, kombiniert mit viel Myrcen, kann eine stark körperlich entspannende Wirkung unterstützen – potenziell hilfreich bei Muskelkrämpfen oder Schlafproblemen.

- Dieselbe THC-Konzentration, gepaart mit Limonen und Pinen, kann hingegen eine euphorisierende, energetisierende Wirkung entfalten, die bei Depressionen oder Antriebslosigkeit unterstützend wirken kann.

Dieses Zusammenspiel ist der Schlüssel zu einer personalisierten Therapie.

„Die Unterscheidung zwischen Indica und Sativa ist eine veraltete Faustregel. Die Zukunft der medizinischen Cannabistherapie liegt im Verständnis des individuellen chemischen Fingerabdrucks einer Sorte – insbesondere ihres Terpenprofils.“

Wie Sie dieses Wissen praktisch anwenden

Ihr wichtigstes Werkzeug ist das Analysezertifikat (Certificate of Analysis, CoA) Ihrer medizinischen Cannabissorte. Anstatt sich blind auf einen Namen oder die pauschale Einordnung zu verlassen, können Sie hier faktenbasierte Entscheidungen treffen.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker und achten Sie auf diese Punkte im CoA:

- THC- und CBD-Verhältnis: Dies ist Ihre Basis. Ein hoher THC-Wert kann bei starken Schmerzen wirksam sein, birgt aber auch Risiken wie Angstzustände oder kognitive Beeinträchtigungen. Ein nennenswerter CBD-Anteil kann diese Effekte abmildern.

- Dominante Terpene: Schauen Sie, welche drei bis vier Terpene am stärksten vertreten sind. Ein Profil, das von Myrcen dominiert wird, lässt eine andere Wirkung erwarten als eines, das reich an Limonen oder Pinen ist.

Mit diesem Wissen können Sie das Gespräch mit Ihrem Arzt auf ein ganz neues Niveau heben. Statt zu fragen: „Könnte ich eine Indica probieren?“, können Sie formulieren: „Ich suche eine Sorte, die mir bei meinen Schmerzen helfen kann, mich aber tagsüber nicht zu müde macht. Vielleicht wäre ein Profil mit einem ausgewogenen THC/CBD-Verhältnis und einem höheren Pinen-Anteil eine Überlegung wert?“

Diese präzise Kommunikation ist der Kern einer erfolgreichen Behandlung. Ihr Arzt ist Ihr Partner, der diese detaillierten Informationen nutzen kann, um die für Sie am besten geeignete Medikation zu finden.

Wann welches medizinische Profil zum Einsatz kommt

Für eine erfolgreiche Cannabistherapie sollten wir uns von den starren und oft überholten Kategorien „Indica“ und „Sativa“ lösen. Viel wichtiger ist es, genau auf die Symptome zu schauen und das dazu passende Wirkstoffprofil zu finden. Die moderne Herangehensweise konzentriert sich darauf, ein spezifisches Beschwerdebild mit einer fein abgestimmten Kombination aus Cannabinoiden und Terpenen zu behandeln. Das ermöglicht eine deutlich präzisere und persönlichere Therapie.

Ihr Arzt ist dabei Ihr wichtigster Ansprechpartner. Auf Basis Ihrer genauen Symptombeschreibung und Ihrer Krankengeschichte kann er eine fundierte Empfehlung für eine bestimmte Sorte oder ein spezifisches Wirkstoffprofil geben. Das Ziel ist klar: die gewünschten therapeutischen Effekte zu erzielen und gleichzeitig unerwünschte Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten.

Profile, die bei chronischen Schmerzen und Schlafstörungen unterstützen können

Viele Patienten, die mit chronischen Schmerzen, hartnäckigen Muskelverspannungen oder Schlafstörungen zu kämpfen haben, sprechen gut auf Wirkstoffprofile an, die man früher pauschal dem „Indica“-Lager zugeordnet hätte. Hier spielen oft ganz bestimmte Terpene die entscheidende Rolle.

- Myrcen: Dieses Terpen, das man auch in Mangos oder Hopfen findet, ist für seine potenziell sedierenden und muskelentspannenden Eigenschaften bekannt. Studien deuten darauf hin, dass es die Blut-Hirn-Schranke für Cannabinoide durchlässiger machen und so die Wirkung von THC intensivieren könnte.

- Linalool: Bekannt für sein blumiges Lavendel-Aroma, wird Linalool eine beruhigende und angstlösende Wirkung zugeschrieben.

- β-Caryophyllen: Dieses Terpen riecht pfeffrig, ähnlich wie schwarzer Pfeffer, und hat die besondere Fähigkeit, direkt an Cannabinoid-Rezeptoren (CB2) anzudocken. Das verleiht ihm entzündungshemmende Eigenschaften, ohne psychoaktiv zu wirken.

Ein Profil, das reich an diesen Terpenen ist, kann eine tiefgehende körperliche Entspannung fördern. Das macht es zu einer wertvollen Unterstützung bei Schmerzzuständen und Einschlafproblemen.

Patientenperspektive: Obwohl diese Profile oft als beruhigend beschrieben werden, kann der THC-Gehalt bei manchen Patienten zu Schwindel oder einem „Hangover“-Gefühl am nächsten Morgen führen. Eine vorsichtige, mit dem Arzt abgestimmte Dosierung ist hier das A und O, um solche Nebenwirkungen zu vermeiden.

Profile, die bei Fatigue, Depression und Appetitlosigkeit unterstützen können

Auf der anderen Seite des Spektrums stehen Patienten, die mit Symptomen wie Fatigue (chronische Erschöpfung), depressiven Verstimmungen oder Appetitlosigkeit ringen. Für sie könnten Profile hilfreich sein, die eine anregende und stimmungsaufhellende Wirkung entfalten – Effekte, die man früher einfach „Sativa“-Sorten zugeschrieben hat.

- Limonen: Dieses Terpen, das für den typischen Zitrusduft verantwortlich ist, wird in Studien mit einer verbesserten Stimmung sowie einer Reduzierung von Stress und Angst in Verbindung gebracht.

- Pinen: Mit seinem frischen Kiefernaroma könnte Pinen die Konzentration fördern und einigen kognitiven Beeinträchtigungen durch THC entgegenwirken.

- Terpinolen: Dieses Terpen hat ein komplexes Aroma und wird oft mit einer leicht anregenden, aber nicht übermäßig aufputschenden Wirkung assoziiert.

Ein hoher THC-Gehalt, kombiniert mit diesen Terpenen, kann den Appetit anregen und dabei unterstützen, Energie für einen aktiven Alltag zu liefern.

Eine Frage der Balance und des Dialogs

Die wichtigste Erkenntnis ist: Es gibt keine universell „beste“ Sorte für eine bestimmte Krankheit. Die Wahl ist immer höchst individuell und hängt von Ihrer persönlichen Reaktion, Ihrer medizinischen Vorgeschichte und der genauen Symptomatik ab.

- Bei Angststörungen: Ein stark anregendes, limonenreiches Profil kann hier schnell nach hinten losgehen und Angstgefühle sogar verstärken. In solchen Fällen ist ein Profil mit einem ausgewogenen THC:CBD-Verhältnis und beruhigenden Terpenen wie Linalool oft die bessere Wahl.

- Bei Schmerzpatienten: Viele Schmerzpatienten brauchen tagsüber Linderung, ohne dabei stark sediert zu werden. Hier kann ein Hybrid-Profil sinnvoll sein, das schmerzlindernde Eigenschaften mit einer leichten, funktionalen Aktivierung kombiniert.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt im offenen Dialog mit Ihrem Arzt. Je genauer Sie Ihre Symptome und die erlebten Wirkungen beschreiben können, desto besser kann er die Therapie Schritt für Schritt optimieren. Es geht darum, gemeinsam das Wirkstoffprofil zu finden, das Ihre Lebensqualität verbessert, ohne Sie unnötigen Risiken auszusetzen. Denken Sie immer daran: Eine Therapie mit medizinischem Cannabis ist keine Einheitslösung, sondern ein ganz persönlicher Weg.

Die Bedeutung von Hybriden für die moderne Therapie

In der modernen Cannabistherapie hat die einst so starre Trennung zwischen Indica und Sativa längst ausgedient. Stattdessen sind es heute die Hybrid-Sorten, die das Fundament für eine wirklich personalisierte Behandlung legen. Man kann sie sich als das Ergebnis sorgfältiger Züchtungsarbeit vorstellen, bei der Experten die besten Eigenschaften verschiedener Cannabislinien gezielt kombinieren. Das Ziel: maßgeschneiderte Wirkstoffprofile für ganz spezifische Beschwerdebilder zu entwickeln.

Genau dieser Ansatz macht es möglich, eine therapeutische Balance zu schaffen, die mit reinen „Indica“- oder „Sativa“-Sorten oft nur schwer zu erreichen war.

Das Beste aus zwei Welten vereinen

Stellen Sie sich vor, Sie sind auf die schmerzlindernde Wirkung von THC angewiesen, möchten aber tagsüber nicht durch starke Müdigkeit ausgebremst werden. Genau an diesem Punkt spielen Hybride ihre Stärken aus. Ein erfahrener Züchter kann beispielsweise eine Sorte mit hohem THC-Gehalt und entspannenden Terpenen wie Myrcen mit einer anderen kreuzen, die reich an anregendem Pinen oder Limonen ist.

Heraus kommt ein Hybrid mit einer potenziell ausgewogeneren Wirkung. Er kann Schmerzen effektiv lindern helfen, während die geistige Klarheit und Energie für den Alltag möglicherweise besser erhalten bleiben. Für viele Patienten ist diese Feinabstimmung der entscheidende Faktor für eine erfolgreiche Therapie und ein großes Plus an Lebensqualität.

Gezielte Minimierung von Nebenwirkungen

Ein weiterer, unschätzbarer Vorteil der Hybridisierung liegt darin, unerwünschte Nebenwirkungen aktiv zu reduzieren. Es ist bekannt, dass ein hoher THC-Gehalt, vor allem in Kombination mit anregenden Terpenen, bei manchen Menschen Angstgefühle oder Paranoia hervorrufen kann.

Durch die gezielte Einkreuzung von CBD-reichen Linien können Züchter heute jedoch Sorten entwickeln, die immer noch eine starke therapeutische Wirkung entfalten, aber durch den höheren CBD-Anteil deutlich besser verträglich sein können.

Hybride sind eben nicht einfach nur eine Mischung, sondern eine gezielte Komposition. Sie geben Ärzten das Werkzeug an die Hand, eine Therapie so zu gestalten, dass sie präzise auf die Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten ist – maximale Wirkung bei minimalen Nebenwirkungen.

Die Entwicklung in Deutschland unterstreicht diesen Wandel. Während Cannabis sativa L. hierzulande lange Zeit nur als Faserpflanze eine Rolle spielte, hat die Nutzung psychoaktiver Sorten in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen. Heute dominieren kommerzielle Hybrid-Sorten den Markt, die bewusst auf hohe Cannabinoidwerte gezüchtet werden und dabei die Eigenschaften von Indica und Sativa in sich vereinen. Das zeigt, wie professionell der Züchtungsansatz für die moderne medizinische Anwendung geworden ist.

Der Blick in die Zukunft der Cannabistherapie

Die Zukunft der Cannabistherapie liegt nicht mehr in starren Kategorien, sondern in der präzisen Analyse und Anwendung des individuellen chemischen Profils jeder einzelnen Sorte. Hybride sind der beste Beweis dafür, dass die Behandlungsansätze immer feingranularer und patientenorientierter werden.

Was bedeutet das für Sie als Patient? Der Dialog mit Ihrem Arzt wird noch wichtiger. Gemeinsam können Sie genau erörtern, welche Wirkstoffkombination für Ihre Situation die richtige ist. Vielleicht stellt sich heraus, dass eine leicht Indica-dominante Hybride für den Abend und eine Sativa-dominante für den Tag die beste Lösung ist. Die Möglichkeiten sind heute so vielfältig und erlauben eine Therapie, die so individuell ist wie Sie selbst.

Fazit: Gemeinsam mit Ihrem Arzt die richtige Entscheidung treffen

Unsere Reise durch die Welt von Indica, Sativa und Hybriden hat vor allem eines gezeigt: Die traditionelle Zweiteilung ist für die moderne medizinische Anwendung einfach nicht mehr präzise genug. Sie kann allenfalls als grober Wegweiser dienen, doch die eigentliche therapeutische Kraft einer Sorte liegt viel tiefer – in ihrer einzigartigen chemischen Zusammensetzung.

Der Schlüssel zum Therapieerfolg ist daher nicht das Etikett „Indica“ oder „Sativa“, sondern das ganz individuelle Cannabinoid- und Terpenprofil der jeweiligen Cannabisblüte.

Der Weg zur passenden Therapie

Die Auswahl der richtigen Sorte und der passenden Dosierung ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Was einem Patienten Linderung verschafft, kann bei einem anderen wirkungslos oder sogar unangenehm sein. Ihre individuelle Verfassung, Ihre spezifischen Symptome und wie Sie auf bestimmte Wirkstoffe reagieren, sind die entscheidenden Puzzleteile für eine erfolgreiche Behandlung.

Betrachten Sie die Informationen aus diesem Artikel als eine gute Vorbereitung für das Gespräch mit Ihrem Arzt. Ein informierter Patient kann ganz anders mitwirken.

- Beschreiben Sie Ihre Symptome und den Tagesverlauf so genau wie möglich.

- Formulieren Sie klar Ihre Therapieziele und sprechen Sie auch offen über mögliche Sorgen.

- Fragen Sie gezielt nach den Wirkstoffprofilen, anstatt sich auf die alten Kategorien zu verlassen.

Ihr Arzt als kompetenter Partner

Ihr Arzt ist und bleibt Ihr wichtigster Ansprechpartner auf diesem Weg. Er besitzt die Expertise, um die komplexen Daten aus den Analysezertifikaten richtig zu deuten und im Kontext Ihrer Krankengeschichte eine fundierte Empfehlung abzugeben. Gemeinsam finden Sie die sicherste und für Sie wirksamste Therapie.

Es geht darum, eine informierte Entscheidung für ein aktiveres Leben zu treffen. Sich Wissen anzueignen, ist der erste Schritt, um die eigene Gesundheit selbstbestimmt mitzugestalten.

Raten Sie dringend von jeglicher Form der Selbstmedikation ab. Dies ist nicht nur gesundheitlich riskant, weil Neben- und Wechselwirkungen unkalkulierbar sind, sondern auch aus rechtlichen Gründen absolut tabu. Nur eine ärztlich verordnete und begleitete Therapie stellt die notwendige Qualität und Ihre Sicherheit sicher.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich mich auf die Einteilung in Indica und Sativa in der Apotheke verlassen?

Welche Sorte ist besser bei Schmerzen – Indica oder Sativa?

Löst Sativa eher Angst aus als Indica?

Warum sind Hybride für Patienten oft die beste Wahl?

Zusammenfassung potenzieller Risiken und Nebenwirkungen

Eine Therapie mit medizinischem Cannabis ist, wie jede wirksame Behandlung, mit potenziellen Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Diese müssen sorgfältig gegen den therapeutischen Nutzen abgewogen werden. Eine offene Kommunikation mit Ihrem behandelnden Arzt ist hierfür unerlässlich.

- Kognitive Beeinträchtigungen: THC kann kurzfristig das Gedächtnis, die Konzentration und die Reaktionszeit beeinträchtigen.

- Psychische Effekte: Insbesondere bei hoher THC-Dosierung können Angstzustände, Paranoia oder Stimmungsänderungen auftreten. Bei vorbelasteten Personen kann das Risiko für psychotische Episoden erhöht sein.

- Kreislaufprobleme: Schwindel, Benommenheit und Herzrasen sind mögliche Nebenwirkungen, vor allem in der Anfangsphase der Therapie.

- Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit: Die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen oder Maschinen sicher zu bedienen, ist unter dem Einfluss von THC-haltigem Cannabis stark eingeschränkt.

- Wechselwirkungen: Cannabis kann die Wirkung anderer Medikamente (z.B. Beruhigungsmittel, Blutverdünner) beeinflussen. Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente, die Sie einnehmen.

- Toleranzentwicklung und Abhängigkeitspotenzial: Bei regelmäßiger Anwendung kann eine Toleranz entstehen, die eine Dosissteigerung erfordert. Ein psychisches Abhängigkeitspotenzial ist vorhanden.

- „Hangover“-Effekte: Insbesondere bei abendlicher Anwendung zur Schlafunterstützung können am nächsten Tag Müdigkeit oder Konzentrationsstörungen auftreten.

Quellen und Studien

- Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344–1364.

- Clarke, R. C., & Merlin, M. D. (2013). Cannabis: Evolution and Ethnobiology. University of California Press.

- Piomelli, D., & Russo, E. B. (2016). The Cannabis sativa Versus Cannabis indica Debate: An Interview with Ethan Russo, MD. Cannabis and Cannabinoid Research, 1(1), 44–46.

- Lynch, M. E., & Campbell, F. (2011). Cannabinoids for treatment of chronic non-cancer pain; a systematic review of randomized trials. British Journal of Clinical Pharmacology, 72(5), 735–744.

- Whiting, P. F., et al. (2015). Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA, 313(24), 2456–2473.

- Ferber, S. G., et al. (2020). The „Entourage Effect“: Terpenes Coupled with Cannabinoids for the Treatment of Mood Disorders and Anxiety Disorders. Current Neuropharmacology, 18(2), 87–96.

- Hazekamp, A., & Fischedick, J. T. (2012). Cannabis – from cultivar to chemovar. Drug testing and analysis, 4(7-8), 660-667.