Fühlen sich Ihre Tage oft grau und schwer an, als läge eine unsichtbare Last auf Ihren Schultern? Eine mittel schwere Depression ist weit mehr als nur vorübergehende Traurigkeit. Sie ist ein ernstzunehmender Zustand, der die Lebensfreude raubt und den Alltag zu einer echten Zerreißprobe machen kann. Wenn alltägliche Aufgaben wie das Aufstehen oder ein Anruf plötzlich zu unüberwindbaren Hürden werden, ist das ein klares Signal, das professionelle Hilfe benötigt wird.

In diesem Artikel möchten wir Ihnen ein verlässlicher Wegweiser sein – empathisch, wissenschaftlich fundiert und ohne kompliziertes Fachjargon. Unser Ziel ist es, Ihnen klares Wissen an die Hand zu geben, damit Sie Ihre Situation besser verstehen und gut vorbereitet das Gespräch mit einem Arzt suchen können. Denn ein erfahrener Arzt ist Ihr wichtigster Partner auf dem Weg zur Besserung.

Das erwartet Sie in diesem Artikel:

- Verständliche Erklärungen: Wir bringen auf den Punkt, was eine mittel schwere Depression ausmacht und wie sie sich von anderen Formen unterscheidet.

- Der Weg zur Diagnose: Sie erfahren, welche Schritte ein Arzt unternimmt, um eine sichere Diagnose zu stellen.

- Moderne Behandlungsoptionen: Wir stellen bewährte Therapieansätze vor und werfen auch einen Blick auf ergänzende Möglichkeiten wie medizinisches Cannabis.

Ein wichtiger Hinweis vorab: Dieser Artikel dient ausschließlich Ihrer Information und kann und soll kein ärztliches Gespräch ersetzen. Eine Diagnose darf immer nur von einem qualifizierten Arzt gestellt werden. Zögern Sie bitte niemals, sich professionelle Hilfe zu suchen.

Wir möchten Ihnen Mut machen, den ersten Schritt zu gehen. Allein die Tatsache, dass Sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen, ist ein Zeichen von Stärke. Lassen Sie uns gemeinsam den Weg zu mehr Klarheit und möglichen Lösungen erkunden.

- 1 Was eine mittel schwere Depression wirklich bedeutet

- 2 Der Weg zur richtigen Diagnose mit Ihrem Arzt

- 3 Bewährte Therapieansätze im Überblick

- 4 Medizinisches Cannabis als ergänzende Behandlungsoption

- 5 Was Sie über mögliche Risiken und Nebenwirkungen wissen sollten

- 6 Fazit: Ihr Weg beginnt mit dem ersten Schritt

- 7 Zusammenfassung potenzieller Risiken und Nebenwirkungen

- 8 Quellen und Studien

- 9 Häufig gestellte Fragen

- 9.1 Wie lange dauert die Behandlung einer mittelschweren Depression?

- 9.2 Was können Angehörige tun, um zu helfen?

- 9.3 Wie grenzt sich die mittelschwere von einer schweren Depression ab?

- 9.4 Bekommt man bei einer mittelschweren Depression eine Krankschreibung?

- 9.5 Was kann ich tun, wenn die Behandlung nicht anschlägt?

Was eine mittel schwere Depression wirklich bedeutet

Eine mittel schwere Depression ist weit mehr als nur ein paar schlechte Tage. In der Fachsprache spricht man auch von einer mittelgradigen depressiven Episode. Stellen Sie es sich so vor: Plötzlich fühlen sich die normalen Anforderungen des Alltags wie das Erklimmen eines Berges an. Der Gedanke an die Arbeit, ein Treffen mit Freunden oder selbst das Hobby, das Ihnen früher so viel Freude bereitet hat – all das wird zu einer schier unüberwindbaren Hürde.

Der entscheidende Unterschied zu einer leichten Depression liegt in der Wucht und der Anzahl der Symptome. Bei einer leichten Form ist die Belastung zwar da, aber der Alltag lässt sich oft noch irgendwie meistern. Bei einer mittelgradigen Episode kippt dieses Gleichgewicht. Die Fähigkeit, den gewohnten beruflichen und sozialen Verpflichtungen nachzukommen, ist bereits erheblich eingeschränkt.

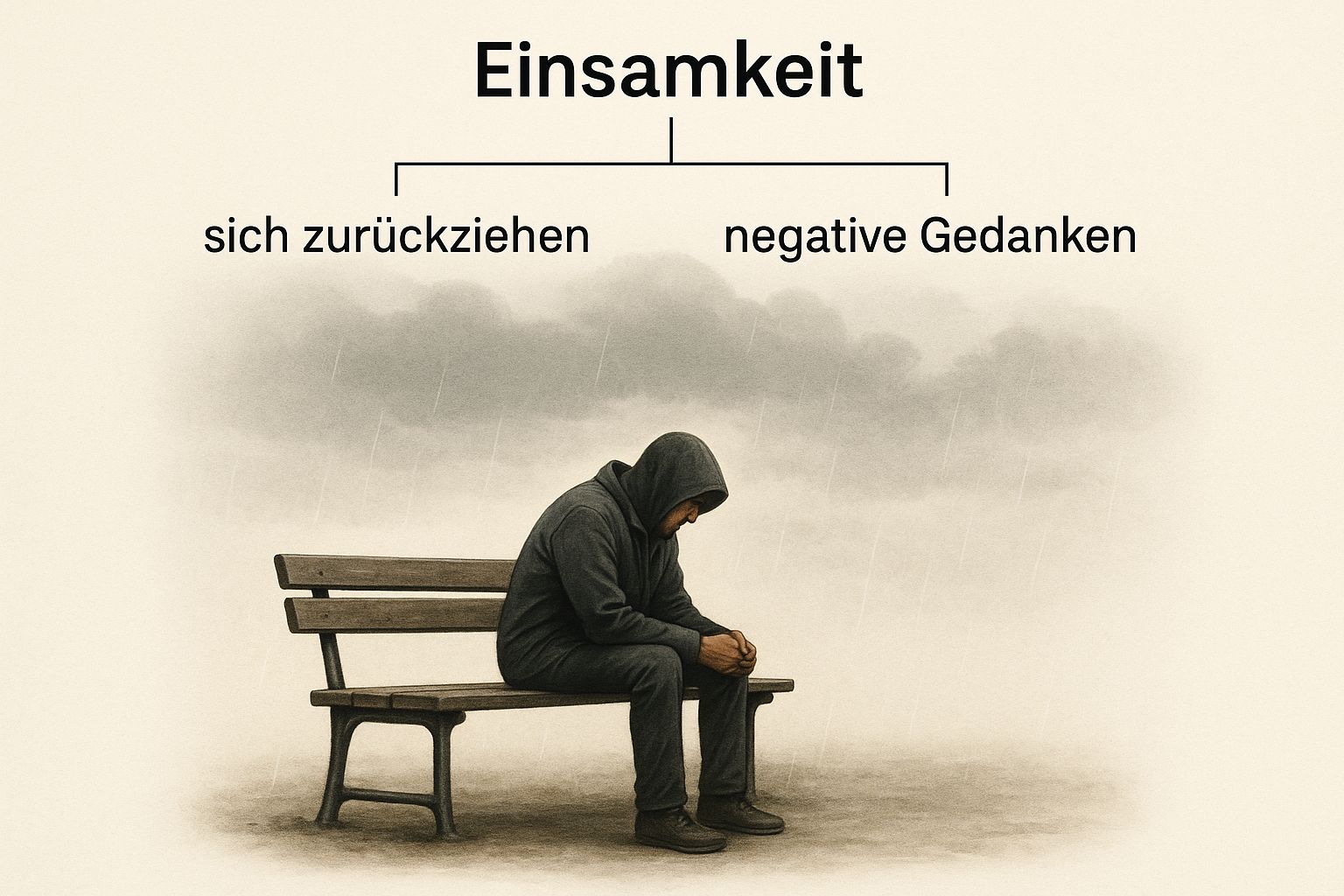

Das folgende Bild fängt die emotionale Last, die eine solche Phase mit sich bringen kann, sehr treffend ein.

Diese Darstellung spiegelt das Gefühl der Isolation und der Schwere wider, das viele Betroffene erleben – als wäre man durch eine unsichtbare Wand von der Welt getrennt.

Die typischen Anzeichen im Alltag

Viele Betroffene beschreiben es, als sei ihr innerer Akku nicht nur leer, sondern regelrecht defekt. Selbst nach einer langen Nacht fühlt man sich nicht erholt. Zu den Kernsymptomen gehören eine fast durchgehend gedrückte Stimmung und ein spürbarer Verlust von Interesse oder Freude an Dingen, die einem früher wichtig waren. Dieses Phänomen nennt man auch Anhedonie.

Darüber hinaus schleichen sich weitere Belastungen in den Alltag ein, die das Leben zusätzlich erschweren:

- Antriebslosigkeit und bleierne Müdigkeit: Schon das Aufstehen am Morgen wird zu einer enormen Kraftanstrengung.

- Gestörter Schlaf: Viele wälzen sich nachts stundenlang hin und her oder wachen ständig auf. Andere wiederum könnten den ganzen Tag schlafen und fühlen sich trotzdem wie gerädert.

- Konzentrationsprobleme und Grübelzwang: Selbst kleine Entscheidungen können überfordern. Die Gedanken kreisen unaufhörlich, ohne je zu einem Ergebnis zu kommen.

- Negative Gedankenspiralen und Schuldgefühle: Das Selbstwertgefühl bricht oft dramatisch ein. Betroffene geben sich selbst die Schuld für ihren Zustand und blicken tiefschwarz in die Zukunft.

Statistische Daten aus dem Gesundheitswesen liefern hierzu interessante Einblicke. So litten im Jahr 2018 in Deutschland etwa 16,2 Prozent der Patienten mit einer diagnostizierten Depression an einer schweren Form. Analysen legen zudem nahe, dass leichte und mittel schwere Verläufe bei älteren Patienten häufiger sind, während schwere Episoden bei jüngeren Menschen stärker ins Gewicht fallen. Wer sich für die Hintergründe interessiert, findet mehr über die Verteilung der Depressionsschweregrade bei Statista eine fundierte Quelle.

Was viele nicht wissen: Menschen mit einer mittel schweren Depression gelingt es oft noch, nach außen hin die Fassade aufrechtzuerhalten. Sie gehen zur Arbeit, nehmen an sozialen Aktivitäten teil – doch innerlich kostet sie das eine unvorstellbare Kraft.

Die Schweregrade im direkten Vergleich

Um die Unterschiede greifbarer zu machen, hilft ein direkter Vergleich der Symptome. Diese Übersicht soll Ihnen eine erste Orientierung bieten und Sie auf ein Gespräch mit einem Arzt oder Therapeuten vorbereiten – die Diagnose selbst gehört natürlich immer in fachkundige Hände.

Die folgende Tabelle stellt die typischen Merkmale der verschiedenen Schweregrade gegenüber und macht deutlich, wie sich die Belastung steigert.

| Symptom-Kategorie | Leichte Depression | Mittel schwere Depression | Schwere Depression |

|---|---|---|---|

| Alltagsbewältigung | Meist noch möglich, aber mit großer Anstrengung verbunden. | Deutlich eingeschränkt; berufliche und soziale Pflichten sind nur noch schwer zu erfüllen. | Kaum bis gar nicht mehr möglich; selbst einfachste Tätigkeiten fallen schwer. |

| Anzahl der Symptome | Mindestens 2 Haupt- und 2 Zusatzsymptome. | Mindestens 2 Haupt- und 3–4 Zusatzsymptome. | Alle 3 Hauptsymptome und mindestens 4 weitere Zusatzsymptome. |

| Interessenverlust | Interessen sind reduziert, Hobbys können aber teilweise noch ausgeübt werden. | Kaum noch Interesse an Aktivitäten, die früher Freude bereitet haben. | Vollständiger Verlust von Freude und Interesse (Anhedonie). |

| Hoffnungslosigkeit | Zukunftsängste und Sorgen sind präsent, aber nicht alles bestimmend. | Deutliche Hoffnungslosigkeit und eine pessimistische Sicht auf die Zukunft. | Ausgeprägte Hoffnungslosigkeit, oft begleitet von Suizidgedanken. |

Wie die Tabelle zeigt, ist der Übergang fließend. Das entscheidende Merkmal einer mittel schweren Depression ist jedoch die erhebliche Beeinträchtigung im Alltag. Wenn Sie sich oder einen nahestehenden Menschen in dieser Beschreibung wiedererkennen, ist der Dialog mit einem Arzt der wichtigste und mutigste Schritt, den Sie gehen können.

Der Weg zur richtigen Diagnose mit Ihrem Arzt

Gerade wenn die seelische Last erdrückend scheint, kann der Gedanke an einen Arztbesuch abschrecken. Doch genau dieser Schritt ist der wichtigste auf dem Weg zur Besserung, denn eine professionelle Diagnose ist das Fundament jeder erfolgreichen Therapie. Betrachten Sie Ihren Arzt nicht als Prüfer, sondern als einen verständnisvollen und kompetenten Partner, der an Ihrer Seite steht.

Die Diagnose einer mittelgradigen Depression fällt nie aus dem Bauch heraus. Es ist ein sorgfältiger Prozess, der darauf abzielt, ein vollständiges Bild Ihrer Lebenssituation zu bekommen. Ihre Offenheit ist dabei der entscheidende Schlüssel. Je ehrlicher Sie über Ihre Gefühle, Sorgen und auch körperlichen Beschwerden sprechen, desto gezielter kann Ihr Arzt Ihnen helfen. Bei Anbietern wie Canify clinics können Sie sich schnell und unkompliziert einen Termin buchen.

Das Gespräch als Herzstück der Diagnose

Am Anfang steht immer das persönliche Gespräch, die sogenannte Anamnese. Hier wird Ihr Arzt Ihnen gezielte Fragen zu Ihrer Gefühlswelt, Ihrem Alltag und Ihrer bisherigen Krankengeschichte stellen. Es geht nicht darum, Sie auszuhorchen, sondern darum, die einzelnen Puzzleteile Ihrer Situation zusammenzufügen.

Fragen, die Ihnen wahrscheinlich begegnen werden, sind zum Beispiel:

- Ihre Stimmung: Wie würden Sie Ihre allgemeine Stimmung in den letzten Wochen beschreiben?

- Ihre Interessen: Gibt es noch Dinge, die Ihnen Freude bereiten?

- Ihre Energie: Fühlen Sie sich oft müde oder antriebslos, selbst wenn Sie genug geschlafen haben?

- Ihr Schlaf: Hat sich Ihr Schlafmuster verändert?

- Ihre Konzentration: Merken Sie, dass es Ihnen schwerfällt, sich auf etwas zu konzentrieren oder Entscheidungen zu treffen?

Diese Fragen helfen dem Arzt, die typischen Kern- und Begleitsymptome einer Depression systematisch zu erfassen und ihre Intensität besser einzuordnen.

Objektive Einschätzung durch bewährte Hilfsmittel

Um die subjektiven Eindrücke aus dem Gespräch zu untermauern, greifen Ärzte oft auf standardisierte Fragebögen zurück. Ein sehr gängiges Instrument ist hier der Patienten-Gesundheitsfragebogen (PHQ-9). Dieser kurze Selbsttest hilft dabei, depressive Symptome strukturiert zu erfassen und den Schweregrad – von leicht über mittel bis schwer – klarer zu definieren.

Wichtig ist hierbei: Ein solcher Fragebogen ist kein endgültiges Urteil, sondern ein wertvolles Werkzeug. Er dient als gemeinsame Gesprächsgrundlage und hilft, den Verlauf einer späteren Behandlung zu verfolgen.

Die wachsende Sensibilität für psychische Gesundheit und bessere diagnostische Methoden führen dazu, dass Depressionen heute viel häufiger erkannt werden. So waren in Schleswig-Holstein im Jahr 2022 etwa 318.000 Menschen wegen einer Depression in Behandlung – das ist rund jeder achte Einwohner. Experten sehen die Gründe dafür sowohl in gesellschaftlichen Belastungen als auch in einer deutlich gestiegenen Aufklärung. Mehr über die Ursachen für den Anstieg von Depressionsdiagnosen erfahren Sie bei der Diako Nordfriesland.

Körperliche Ursachen ausschließen

Ein ganz entscheidender Schritt im Diagnoseprozess ist die körperliche Untersuchung. Manchmal können Symptome, die auf eine Depression hindeuten – etwa ständige Müdigkeit oder Konzentrationsprobleme – auch eine rein organische Ursache haben.

Deshalb wird Ihr Arzt sehr wahrscheinlich eine Blutuntersuchung veranlassen, um einige Dinge zu überprüfen:

- Schilddrüsenfunktion: Eine Unterfunktion kann Symptome hervorrufen, die einer Depression zum Verwechseln ähnlich sind.

- Vitaminmangel: Besonders ein Mangel an Vitamin B12 oder Vitamin D kann sich negativ auf die Stimmung auswirken.

- Eisenwerte: Eine Eisenmangelanämie ist ein häufiger Grund für starke und anhaltende Erschöpfung.

Erst wenn solche körperlichen Ursachen sicher ausgeschlossen sind, kann die Diagnose einer depressiven Störung gestellt werden. Dieser ganzheitliche Blick stellt sicher, dass Sie genau die Behandlung bekommen, die Sie wirklich brauchen. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Arzt ist dabei unerlässlich; mehr über die Rolle des Arztes bei Cannabis-Therapien können Sie auch bei uns nachlesen.

Bewährte Therapieansätze im Überblick

Die Diagnose einer mittelschweren Depression zu erhalten, ist oft ein Wendepunkt. Endlich hat das Leiden einen Namen, und – was noch viel wichtiger ist – es gibt bewährte Wege, die aus der Dunkelheit führen. Die moderne Medizin baut dabei auf zwei starken Säulen, die sich oft gegenseitig perfekt ergänzen: die Psychotherapie und die medikamentöse Behandlung.

Ganz wichtig ist dabei: Den einen, für alle passenden Königsweg gibt es nicht. Ein guter Arzt wird immer gemeinsam mit Ihnen einen Plan schmieden, der genau auf Ihre Situation, Ihre Symptome und Ihre persönlichen Wünsche zugeschnitten ist. Dieser Überblick soll Ihnen das nötige Rüstzeug für dieses entscheidende Gespräch an die Hand geben.

Psychotherapie: Die Kraft des Gesprächs nutzen

Psychotherapie ist so viel mehr als nur „reden“. Es ist ein aktiver Prozess, bei dem Sie unter professioneller Anleitung lernen, festgefahrene, negative Denkmuster zu erkennen und Schritt für Schritt zu verändern. Einer der am besten untersuchten und wirksamsten Ansätze bei Depressionen ist die kognitive Verhaltenstherapie (KVT).

Man kann sich die eigenen Gedanken wie einen inneren Kommentator vorstellen, der bei einer Depression oft unerbittlich kritisch ist. Die KVT gibt Ihnen Werkzeuge an die Hand, um diesem Kommentator eine realistischere, mitfühlendere Stimme entgegenzusetzen.

Die Ziele einer Psychotherapie sind dabei klar definiert:

- Auslöser aufspüren: Gemeinsam decken Sie auf, welche Situationen, Gedanken oder Verhaltensweisen Ihre depressiven Phasen befeuern.

- Neue Denkmuster einüben: Sie lernen, automatische Negativgedanken zu identifizieren und durch hilfreichere Überlegungen zu ersetzen.

- Aktiv werden: Sie entwickeln konkrete Strategien, um der lähmenden Antriebslosigkeit zu entkommen und wieder positive Erlebnisse in Ihren Alltag zu integrieren.

- Nachhaltige Fähigkeiten aufbauen: Das Ziel ist, Sie mit einem „mentalen Werkzeugkoffer“ auszustatten, damit Sie zukünftige Krisen aus eigener Kraft besser meistern können.

Der entscheidende Vorteil der Psychotherapie liegt darin, dass sie an der Wurzel des Problems ansetzt. Sie vermittelt Ihnen nachhaltige Strategien zur Selbsthilfe.

Medikamentöse Therapie: Unterstützung für die Hirnchemie

Manchmal sind die Symptome einer mittelschweren Depression so übermächtig, dass sie den Alltag komplett lahmlegen. Hier kann eine medikamentöse Behandlung eine unverzichtbare Stütze sein. Antidepressiva sind dabei keine „Glückspillen“, sondern Medikamente, die gezielt in den Stoffwechsel der Botenstoffe im Gehirn eingreifen.

Diese Botenstoffe, allen voran Serotonin und Noradrenalin, sind entscheidend für die Regulierung unserer Stimmung und unseres Antriebs. Bei einer Depression ist dieses empfindliche Gleichgewicht gestört. Antidepressiva können dem Gehirn helfen, diese Balance wiederherzustellen.

Die Rolle von SSRI und SNRI

Die heute am häufigsten eingesetzten Medikamente gehören zu den Gruppen der Selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) und der Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI). Ihre Wirkungsweise ist clever: Sie sorgen dafür, dass stimmungsaufhellende Botenstoffe länger aktiv bleiben können.

Wichtig zu verstehen ist jedoch: Dieser Effekt tritt nicht über Nacht ein. Meist dauert es zwei bis vier Wochen, bis eine spürbare Besserung einsetzt. In der Anfangszeit können Nebenwirkungen wie Unruhe oder Übelkeit auftreten, die sich aber in der Regel nach kurzer Zeit legen. Ihr Arzt wird Sie hierzu ausführlich beraten und die Behandlung engmaschig begleiten.

Die Auswahl des richtigen Medikaments ist eine sehr individuelle Entscheidung. Wie eine Fachpublikation für Ärzte unterstreicht, ist das offene Gespräch über alle Vor- und Nachteile der Schlüssel zum Erfolg.

Die Kombination aus Psychotherapie und medikamentöser Unterstützung gilt heute als Goldstandard, insbesondere bei mittelschweren depressiven Episoden.

Medizinisches Cannabis als ergänzende Behandlungsoption

Was passiert, wenn die klassischen Wege – also Psychotherapie und Antidepressiva – nicht die erhoffte Linderung bringen? An diesem Punkt beginnt für viele Betroffene die Suche nach weiteren Optionen. In diesem Zusammenhang wird immer häufiger über medizinisches Cannabis als mögliche ergänzende Therapie bei mittelgradig bis schweren Depressionen gesprochen.

Ganz wichtig ist hierbei: Es geht niemals um eine Erstbehandlung. Stattdessen ist es eine sorgfältig abzuwägende Ergänzung, die ausschließlich unter strenger ärztlicher Aufsicht erfolgen darf.

Die Rolle des Endocannabinoid-Systems

Um den Ansatz zu verstehen, müssen wir einen Blick in unseren eigenen Körper werfen. Dort gibt es ein faszinierendes Netzwerk, das Endocannabinoid-System (ECS). Man kann es sich wie das innere Balancesystem unseres Körpers vorstellen. Es ist an der Regulierung von Stimmung, Schlaf, Appetit und unserer Reaktion auf Stress beteiligt.

Die bekanntesten Wirkstoffe der Cannabispflanze, allen voran Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD), haben die Fähigkeit, an die Rezeptoren dieses Systems anzudocken und dessen Funktion von außen zu beeinflussen.

Was die Forschung andeutet

Erste wissenschaftliche Studien liefern durchaus spannende, wenn auch noch vorläufige Hinweise. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2020, veröffentlicht in Brain and Behavior, legt beispielsweise nahe, dass medizinisches Cannabis kurzfristig zu einer deutlichen Verringerung depressiver Symptome führen kann [1]. Die Teilnehmer dieser Studie berichteten im Schnitt von einer Symptomreduktion von fast 50 %.

Trotzdem ist hier Vorsicht geboten. Es handelt sich oft um Beobachtungsstudien, und die langfristigen Effekte sind noch weitgehend unklar. Die Forschung steht hier wirklich noch am Anfang.

Es gibt verschiedene Theorien, wie die Cannabinoide wirken könnten:

- THC: Dieser Wirkstoff ist für seine psychoaktiven Effekte bekannt. In sehr niedriger Dosierung könnte er eine leicht euphorisierende und entspannende Wirkung entfalten.

- CBD: Im Gegensatz zu THC wirkt CBD nicht berauschend. Studien deuten auf angstlösende und potenziell stimmungsstabilisierende Eigenschaften hin. Mehr zu den Besonderheiten von CBD erfahren Sie in unserem Artikel über CBD-Öle.

- Kombination: Häufig kommen Präparate zum Einsatz, die beide Wirkstoffe in einem bestimmten Verhältnis enthalten, um potenzielle Vorteile zu nutzen und unerwünschte Nebenwirkungen zu minimieren.

Wichtiger Hinweis: Die Wirkung von Cannabis ist extrem individuell. Was bei einer Person für Erleichterung sorgt, kann bei einer anderen Angst oder innere Unruhe auslösen. Eine Therapie muss daher immer mit einer winzigen Dosis beginnen und unter ärztlicher Aufsicht langsam angepasst werden.

Aus der Praxis: Eine Patientengeschichte

Frau M., 48 Jahre alt, litt seit Jahren an wiederkehrenden mittelschweren Depressionen. Zwei verschiedene Antidepressiva hatten nur mäßigen Erfolg gezeigt und teils starke Nebenwirkungen verursacht. Die Antriebslosigkeit und die quälenden Grübelschleifen machten ihren Alltag zur Qual. Im Gespräch mit ihrem Arzt wurde nach sorgfältiger Abwägung entschieden, eine ergänzende Therapie mit einem ausbalancierten Cannabis-Extrakt (THC und CBD) zu beginnen.

Unter engmaschiger ärztlicher Kontrolle startete Frau M. mit einer sehr niedrigen Dosis. Innerhalb von drei Wochen berichtete sie von einer spürbaren Besserung: Die Grübelattacken wurden seltener und sie fand zum ersten Mal seit Langem wieder die Energie für Spaziergänge. Wichtig ist: Dieses Fallbeispiel ist eine individuelle Erfahrung und kein Heilversprechen. Es zeigt jedoch, dass medizinisches Cannabis in bestimmten Fällen eine wertvolle Ergänzung sein kann.

Warnung vor Eigenmedikation

Der allerwichtigste Grundsatz lautet: Versuchen Sie niemals, eine Depression auf eigene Faust mit Cannabis vom Schwarzmarkt zu „behandeln“. Das ist aus mehreren Gründen brandgefährlich. Sie kennen weder die genaue Zusammensetzung noch den THC- oder CBD-Gehalt des Produkts. Viel wichtiger aber: Ihnen fehlt die medizinische Begleitung, um die richtige Dosis zu finden und auf Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu achten. Eine Therapie mit medizinischem Cannabis gehört ausschließlich in die Hände eines erfahrenen Arztes.

Was Sie über mögliche Risiken und Nebenwirkungen wissen sollten

Eine gute Therapieentscheidung basiert immer auf einer ehrlichen Abwägung von Nutzen und Risiken. Das gilt für jede medikamentöse Behandlung – und natürlich auch für medizinisches Cannabis. Transparenz ist hier der Schlüssel für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihrem Arzt.

Man muss es klar sagen: Jede wirksame Substanz kann auch unerwünschte Effekte haben. Damit Sie gut vorbereitet ins Arztgespräch gehen können, haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Sehen Sie diese Übersicht als Gesprächsgrundlage für Ihren nächsten Arzttermin:

- Psychische Effekte: Gerade THC-haltige Cannabispräparate können bei manchen Menschen das Gegenteil des erhofften Effekts bewirken. Anstatt zu beruhigen, können sie Angstzustände, innere Unruhe oder sogar paranoide Gedanken auslösen.

- Kognitive Beeinträchtigungen: Viele Patienten berichten von einer vorübergehenden Einschränkung der Konzentration, des Kurzzeitgedächtnisses und der Reaktionsfähigkeit.

- Abhängigkeitspotenzial: Wie bei vielen Substanzen, die auf das zentrale Nervensystem wirken, besteht bei regelmäßigem Gebrauch das Risiko, eine Toleranz oder eine psychische Abhängigkeit zu entwickeln.

- Kreislaufprobleme: Besonders in der Anfangsphase der Behandlung können Schwindel oder Herzrasen auftreten.

- Wechselwirkungen: Cannabis kann die Wirkung anderer Medikamente wie Antidepressiva oder Blutverdünner unvorhersehbar verändern. Eine präzise ärztliche Abstimmung ist deshalb absolut unerlässlich.

- Fahrtüchtigkeit: Ein ganz entscheidender Punkt – unter dem Einfluss von medizinischem Cannabis ist die Fähigkeit, ein Fahrzeug sicher zu führen oder schwere Maschinen zu bedienen, nicht mehr gegeben.

Für eine noch tiefere Auseinandersetzung mit diesem Thema haben wir einen eigenen Artikel verfasst. Lesen Sie hier mehr über medizinisches Cannabis und dessen Nebenwirkungen.

Fazit: Ihr Weg beginnt mit dem ersten Schritt

Eine mittelschwere Depression ist eine ernsthafte Erkrankung, die das Leben tiefgreifend beeinträchtigt. Doch sie ist behandelbar. Der wichtigste und mutigste Schritt ist, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und das offene Gespräch mit einem Arzt zu suchen. Standardtherapien wie Psychotherapie und Antidepressiva sind bewährte und wirksame Säulen der Behandlung. Für Patienten, bei denen diese Ansätze nicht ausreichend greifen, kann medizinisches Cannabis unter strenger ärztlicher Aufsicht eine sinnvolle ergänzende Option sein. Informieren Sie sich, stellen Sie Fragen und werden Sie zum aktiven Partner Ihrer eigenen Genesung.

Zusammenfassung potenzieller Risiken und Nebenwirkungen

- Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten: Unvorhersehbare Verstärkung oder Abschwächung der Wirkung, z.B. bei Antidepressiva oder Blutverdünnern.

- Kognitive Beeinträchtigungen: Einschränkungen von Konzentration, Kurzzeitgedächtnis und Reaktionsfähigkeit.

- Psychische Effekte: Mögliche Auslösung oder Verstärkung von Angst, innerer Unruhe oder paranoiden Gedanken.

- Kreislaufprobleme: Risiko von Schwindel, niedrigem Blutdruck oder Herzrasen, besonders zu Beginn der Therapie.

- Entwicklung einer Toleranz oder eines Abhängigkeitspotenzials: Bei regelmäßigem und längerem Gebrauch besteht das Risiko einer psychischen Abhängigkeit.

- Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit: Die Fähigkeit zur sicheren Teilnahme am Straßenverkehr ist unter dem Einfluss von medizinischem Cannabis nicht mehr gegeben.

Quellen und Studien

[1] Li, X., Diviant, J. P., Stith, S. S., Brockelman, F., Keeling, K., Hall, B., & Vigil, J. M. (2020). The effectiveness of Cannabis flower for simultaneous relief of anxiety and depression. Brain and Behavior, 10(9), e01758.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die Behandlung einer mittelschweren Depression?

Darauf gibt es leider keine Pauschalantwort – der Weg aus einer Depression ist so individuell wie der Mensch selbst. In der Regel dauert die Akutbehandlung, in der eine deutliche Besserung erzielt werden soll, mehrere Monate. Um das Erreichte zu stabilisieren und Rückfälle zu verhindern, schließt sich meist eine Erhaltungstherapie von **mindestens sechs bis zwölf Monaten** an. Ihr Arzt wird gemeinsam mit Ihnen einen Plan entwickeln, der genau auf Sie zugeschnitten ist.

Was können Angehörige tun, um zu helfen?

Angehörige sind oft die wichtigste Stütze. Das Wichtigste ist, Geduld und Verständnis aufzubringen und sich klarzumachen: Depression ist eine ernsthafte Erkrankung, keine Charakterschwäche. Bieten Sie ein offenes Ohr an, ermutigen Sie den Betroffenen, professionelle Hilfe zu suchen und helfen Sie bei praktischen Dingen, wie der Begleitung zum Arzt. Genauso wichtig ist es aber, auf die eigenen Kräfte zu achten und sich bei Bedarf selbst Unterstützung zu holen.

Wie grenzt sich die mittelschwere von einer schweren Depression ab?

Der entscheidende Unterschied liegt in der Wucht, mit der die Erkrankung den Alltag trifft. Bei einer **mittelschweren Depression** ist das tägliche Leben schon eine große Herausforderung und kann oft nur mit sehr viel Kraftaufwand aufrechterhalten werden. Bei einer **schweren Depression** bricht dieses Gerüst meist komplett zusammen. Betroffene sind oft nicht mehr in der Lage, einfachen Alltagsaufgaben nachzukommen. Die exakte Einordnung kann und darf aber nur ein erfahrener Arzt oder Psychotherapeut vornehmen.

Bekommt man bei einer mittelschweren Depression eine Krankschreibung?

Ja, definitiv. Eine mittelschwere Depression ist eine ernstzunehmende Erkrankung, die eine Arbeitsunfähigkeit absolut rechtfertigt. Wenn die Symptome so stark sind, dass die beruflichen Anforderungen nicht mehr bewältigt werden können, ist eine Auszeit für die Genesung ein notwendiger Teil der Therapie. Sprechen Sie dieses Thema offen bei Ihrem Arzt an.

Was kann ich tun, wenn die Behandlung nicht anschlägt?

Das ist eine frustrierende, aber leider keine seltene Erfahrung. Nicht jede Therapie wirkt bei jedem Menschen gleich. Der wichtigste Schritt ist, dass Sie genau das mit Ihrem Arzt oder Therapeuten offen besprechen. Es gibt viele Stellschrauben, an denen man drehen kann: Man kann die Dosis eines Medikaments anpassen, auf ein anderes Präparat wechseln, eine andere Form der Psychotherapie ausprobieren oder die Therapie durch weitere Bausteine ergänzen. Geduld und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihren Behandlern sind der Schlüssel zum Erfolg.