Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist mehr als nur eine schlimme Erinnerung. Sie ist eine tiefgreifende Wunde der Seele, eine psychische Reaktion auf ein Ereignis, das uns bis ins Mark erschüttert hat. Die natürlichen Schutzmechanismen unseres Gehirns sind nach so einem Schock überlastet. Das Trauma bricht immer wieder in die Gegenwart ein und lässt die Welt oft wie einen permanent gefährlichen Ort erscheinen. Wenn Sie dieses Gefühl kennen, sind Sie nicht allein. Dieser Artikel möchte Ihnen ein verständnisvoller Begleiter sein, der wissenschaftlich fundierte Informationen bietet und Ihnen Mut macht für das entscheidende Gespräch mit einem spezialisierten Arzt.

- 1 Was es bedeutet, mit einer PTBS zu leben

- 2 Die vier Kernsymptome einer PTBS: Ein genauerer Blick

- 3 Warum nicht jedes Trauma zu einer PTBS führt

- 4 Der erste Schritt: eine verlässliche Diagnose

- 5 Moderne Wege in der PTBS-Behandlung

- 6 Fazit: Ihr Weg zu neuer Stärke

- 7 Zusammenfassung potenzieller Risiken und Nebenwirkungen

- 8 Quellen und Studien

- 9 FAQ: Häufig gestellte Fragen zu PTBS

Was es bedeutet, mit einer PTBS zu leben

Ein traumatisches Erlebnis kann das Leben von einer Sekunde auf die andere auf den Kopf stellen. Doch oft wiegt die Zeit danach schwerer. Es ist dieses zermürbende Gefühl, in der Vergangenheit festzustecken, während um einen herum das Leben weitergeht. Dieser Artikel soll Ihnen helfen, Ihre Situation besser einzuordnen und Ihnen das Wissen an die Hand zu geben, damit Sie selbstbewusst und gut informiert das Gespräch mit einem Arzt suchen können.

Ein weit verbreitetes, oft unsichtbares Leiden

Obwohl viele Betroffene im Stillen leiden, ist PTBS alles andere als selten. Etwa jeder 40. Mensch in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens daran, was einer Lebenszeitprävalenz von circa 2,5 Prozent entspricht.

Interessanterweise ist die Wahrscheinlichkeit für Frauen fast doppelt so hoch wie für Männer. Ein Grund dafür ist, dass Frauen leider häufiger Opfer sexueller Gewalt werden, einem der stärksten Auslöser für PTBS. Wer sich tiefer mit den statistischen Hintergründen befassen möchte, findet detaillierte Informationen in den wissenschaftlichen Ausarbeitungen des Bundestages.

Diese Zahlen machen deutlich: PTBS ist ein ernstzunehmendes Gesundheitsthema, das unser volles Verständnis und eine gezielte Behandlung erfordert.

Der erste Schritt ist die Erkenntnis: Diese Reaktionen sind kein Zeichen von Schwäche. Sie sind eine nachvollziehbare Folge eines extremen Ereignisses. Sich Hilfe bei einem Arzt zu suchen, ist ein Beweis von Stärke.

Ihr Wegweiser zu Klarheit und Handlung

Dieser Artikel hilft Ihnen, die verwirrenden Symptome einer PTBS zu entwirren und sich einen Überblick über moderne Behandlungsmöglichkeiten zu verschaffen. Sie werden verstehen:

- Was genau die Kernsymptome einer PTBS sind.

- Warum manche Menschen eine PTBS entwickeln und andere nicht.

- Wie eine verlässliche Diagnose gestellt wird.

- Welche bewährten und neuen Therapieansätze es gibt – einschließlich der Option von medizinischem Cannabis.

Am Ende werden Sie besser vorbereitet sein, um gemeinsam mit Ihrem Arzt den für Sie richtigen Weg zu finden.

Die vier Kernsymptome einer PTBS: Ein genauerer Blick

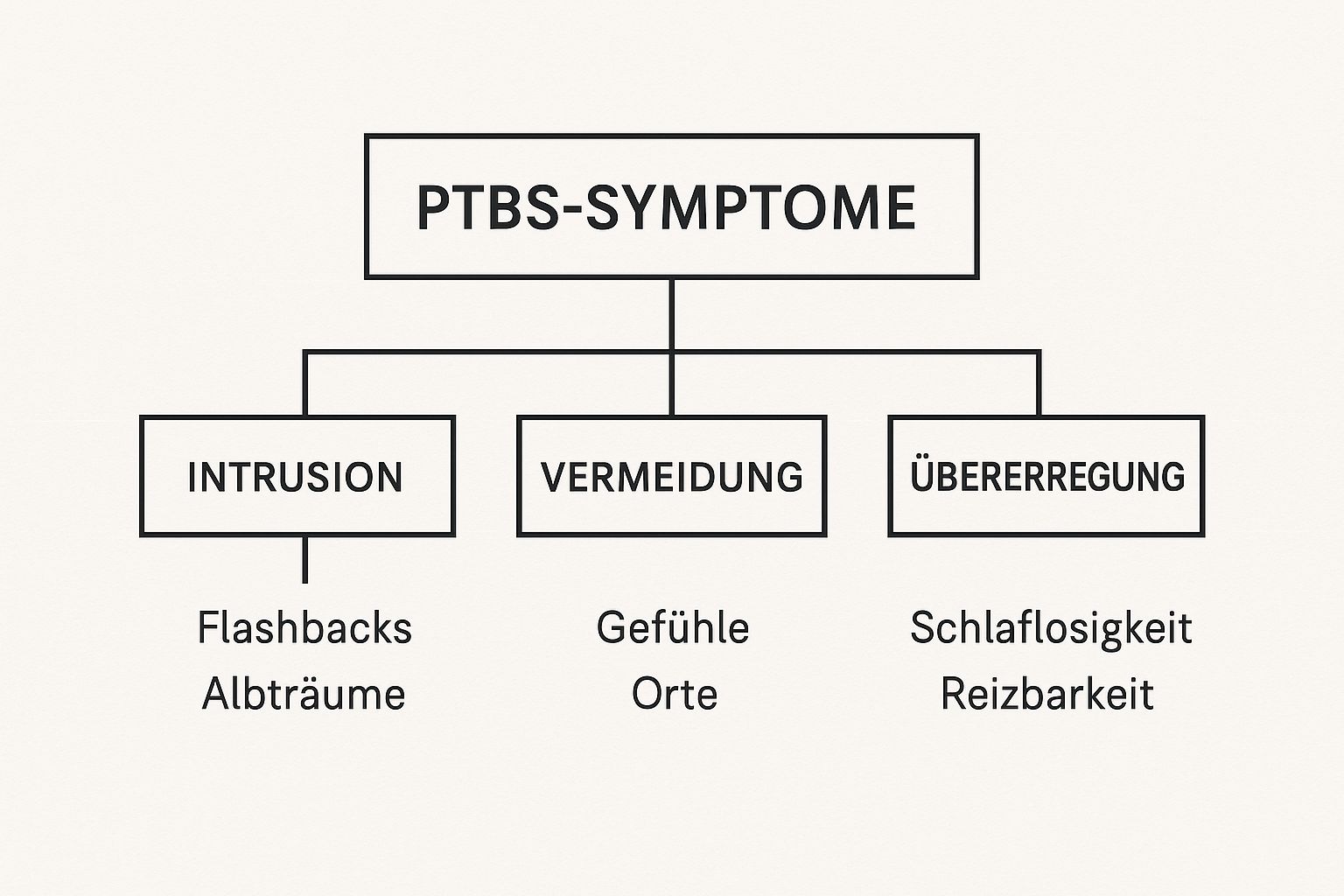

Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist ein komplexes Mosaik aus verschiedenen Symptomgruppen. Die Psychologie hat die Anzeichen in vier Kernbereiche eingeteilt, um sie greifbarer zu machen. Diese Einteilung hilft zu verstehen, dass es sich nicht um persönliche Schwächen handelt, sondern um nachvollziehbare Überlebensstrategien des Gehirns. Es ist wie ein Alarmsystem, das nach einer echten Gefahr nicht mehr aufhören will zu schrillen.

Die folgende Infografik gibt einen schnellen Überblick über diese zentralen Symptombereiche.

Man erkennt gut, wie das Trauma in den Alltag eindringt, wie Betroffene instinktiv versuchen, sich zu schützen, und wie ihr Körper in ständiger Alarmbereitschaft verharrt.

Die vier Kernsymptom-Cluster der PTBS im Überblick

| Symptom-Cluster | Beschreibung | Typische Beispiele |

|---|---|---|

| Wiedererleben (Intrusion) | Das Trauma drängt sich unkontrolliert in die Gegenwart. Es fühlt sich an, als würde das Ereignis erneut geschehen. | Flashbacks, Albträume über das Ereignis, quälende Erinnerungen, intensive körperliche Reaktionen auf Trigger. |

| Vermeidung | Ein aktiver Versuch, alles zu umgehen, was an das Trauma erinnern könnte – sowohl innerlich als auch äußerlich. | Vermeiden von Orten oder Menschen, Verweigerung von Gesprächen über das Thema, Verdrängung von Gedanken und Gefühlen. |

| Negative Veränderungen (Denken & Fühlen) | Eine grundlegend veränderte Sicht auf sich selbst und die Welt. Oft geprägt von Hoffnungslosigkeit und emotionaler Taubheit. | Anhaltende Schuld- oder Schamgefühle, Verlust von Interesse, Gefühl der Entfremdung, verzerrte Überzeugungen („Ich bin schlecht“). |

| Übererregung (Hyperarousal) | Der Körper befindet sich in einem permanenten „Kampf-oder-Flucht“-Modus, als ob die Gefahr nie vorübergegangen wäre. | Reizbarkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, ständige Wachsamkeit (Hypervigilanz), übersteigerte Schreckreaktion. |

Diese Bereiche greifen ineinander und verstärken sich gegenseitig, was einen Teufelskreis schafft.

1. Das Wiedererleben des Traumas (Intrusionen)

Das vielleicht quälendste Symptom einer PTBS ist das Gefühl, als ob das Gehirn den „Film“ des traumatischen Ereignisses immer wieder abspielt. Diese sogenannten Intrusionen können unterschiedlich aussehen:

- Flashbacks: Plötzliche, extrem lebhafte Erinnerungen, die sich anfühlen, als würde man das Ereignis gerade erneut durchleben.

- Albträume: Das Trauma sucht einen im Schlaf heim, was zu Schlafmangel und Angst vor dem Einschlafen führt.

- Aufdringliche Gedanken: Bilder, Geräusche oder Gefühle tauchen aus dem Nichts auf und sind schwer abzuschütteln.

Diese Momente sind zutiefst belastend und reaktivieren die damals erlebte Hilflosigkeit und Todesangst.

2. Die Vermeidung von schmerzhaften Auslösern

Als Reaktion auf das ständige Wiedererleben entwickeln viele ein starkes Vermeidungsverhalten. Dies ist ein verständlicher Schutzmechanismus:

- Äußere Vermeidung: Orte, Menschen oder Gespräche, die an das Trauma erinnern, werden gemieden.

- Innere Vermeidung: Gedanken und Gefühle, die mit dem Trauma zusammenhängen, werden aktiv unterdrückt.

Obwohl diese Strategie kurzfristig erleichtert, hält sie die PTBS langfristig aufrecht, da das Gehirn nicht lernt, dass die Gefahr vorüber ist.

3. Negative Veränderungen im Denken und Fühlen

Ein Trauma kann die Sicht auf sich selbst und die Welt erschüttern. Typische Veränderungen sind:

- Dauerhaft negative Emotionen: Ständige Begleiter sind Angst, Wut, Schuldgefühle oder Scham.

- Verlust von Interesse: Hobbys, die früher Freude bereiteten, fühlen sich bedeutungslos an.

- Gefühl der Entfremdung: Man fühlt sich isoliert und von anderen unverstanden.

- Gedächtnislücken: Wichtige Details des Traumas können nicht erinnert werden – ein Schutzmechanismus.

- Negative Überzeugungen: Gedanken wie „Ich bin selbst schuld“ oder „Niemandem kann man vertrauen“ etablieren sich.

4. Erhöhte Erregung und ständige Anspannung

Der Körper bleibt in einem Zustand permanenter Alarmbereitschaft (Hyperarousal). Dies ist körperlich und seelisch extrem anstrengend und hat viele Gemeinsamkeiten mit chronischem Stress. Mehr über die vielfältigen Stress-Symptome können Sie in unserem ausführlichen Artikel nachlesen.

Anzeichen für diese Übererregung sind:

- Schlafstörungen: Massive Probleme beim Ein- oder Durchschlafen.

- Reizbarkeit und Wutausbrüche: Betroffene haben oft eine sehr kurze Zündschnur.

- Konzentrationsschwierigkeiten: Das Gehirn ist ständig mit dem Scannen nach Gefahren beschäftigt.

- Hypervigilanz: Eine übersteigerte Wachsamkeit.

- Übertriebene Schreckreaktion: Schon bei lauten Geräuschen schreckt man extrem stark zusammen.

Diese Symptomgruppen zu kennen, ist ein entscheidender Schritt, um im Gespräch mit einem Arzt gezielt beschreiben zu können, was in Ihnen vorgeht.

Warum nicht jedes Trauma zu einer PTBS führt

Ein traumatisches Erlebnis ist wie ein Erdbeben für die Seele. Doch nicht jeder Mensch entwickelt danach zwangsläufig eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS). Dies ist keine Frage der persönlichen Stärke, sondern hängt davon ab, wie unser individuelles Nervensystem und unsere Lebensumstände auf die extreme Belastung reagieren.

Das Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren

Ob die Waage in Richtung Heilung oder chronischer Belastung kippt, hängt von einem komplexen Zusammenspiel ab.

Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit für eine PTBS erhöhen können:

- Frühere Belastungen: Traumata in der Kindheit schwächen das "seelische Immunsystem".

- Fehlende soziale Unterstützung: Das Gefühl, allein zu sein, ist ein massiver Risikofaktor.

- Intensität des Traumas: Die empfundene Lebensgefahr und schwere Verletzungen spielen eine Rolle.

- Psychische Vorerkrankungen: Bestehende Ängste oder Depressionen erschweren die Verarbeitung.

Die Kraft der Resilienz und schützender Umstände

Schutzfaktoren sind Ressourcen, die uns helfen, wieder ins Gleichgewicht zu finden. Diese innere Widerstandskraft wird auch als Resilienz bezeichnet.

Zu den wichtigsten Schutzfaktoren gehören:

- Ein stabiles Umfeld: Sicherheit durch Wohnort, Einkommen und soziale Strukturen.

- Schnelle und adäquate Hilfe: Professionelle Unterstützung kurz nach dem Ereignis.

- Positive Bewältigungsstrategien: Aktiv auf andere zugehen und über das Erlebte sprechen.

- Ein Gefühl von Selbstwirksamkeit: Der Glaube, die Situation meistern zu können.

Die Statistik zeigt jedoch, dass bestimmte Gruppen einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Die Lebenszeitprävalenz für PTBS in Deutschland liegt bei Männern zwischen 5 und 6 Prozent und bei Frauen sogar zwischen 10 und 12 Prozent. Besonders exponierte Gruppen wie Soldaten oder Rettungskräfte weisen Raten von über 50 Prozent auf. Mehr Details finden Sie in den umfassenden Informationen zur posttraumatischen Belastungsstörung auf Wikipedia.

Wichtig zu verstehen ist: Sie haben sich die PTBS nicht ausgesucht. Schuldzuweisungen sind hier fehl am Platz – Mitgefühl für den eigenen Weg ist der erste Schritt zur Besserung.

Dieser differenzierte Blick ist die Grundlage für den nächsten entscheidenden Schritt: eine verlässliche Diagnose.

Der erste Schritt: eine verlässliche Diagnose

Der Gedanke, mit einem Arzt über ein Trauma zu sprechen, kann Angst machen. Doch eine professionelle Diagnose ist kein Verhör, sondern der Beginn eines gemeinsamen Weges, den Sie und Ihr Arzt auf Augenhöhe gehen. Ein guter Arzt wird Ihnen als verständnisvoller Experte zur Seite stehen und einen sicheren Raum schaffen.

Wie Ihr Arzt für Klarheit sorgt

Im Gespräch wird Ihr Arzt gezielte Fragen stellen und oft standardisierte Fragebögen nutzen. Dies hilft, die Diagnose zu objektivieren und eine PTBS von anderen Erkrankungen wie einer Depression abzugrenzen. Eine präzise Diagnose ist der Schlüssel für einen wirksamen Behandlungsplan. Manchmal können moderne Ansätze wie ein DNA-Test für psychische Gesundheit zusätzlich helfen, individuelle Veranlagungen besser zu verstehen.

Eine Diagnose ist kein Stempel. Betrachten Sie sie als eine genaue Landkarte, die Ihnen und Ihrem Arzt den besten Weg zur Besserung weist.

Aus der Praxis: Ein Fallbeispiel

Ein ehemaliger Soldat kam in meine Sprechstunde. Seit seinem Einsatz litt er unter schweren Albträumen und war extrem schreckhaft. Jedes laute Geräusch versetzte ihn in Panik. Er mied Menschenmengen und zog sich immer mehr zurück. Seine Frau überzeugte ihn schließlich, Hilfe zu suchen. Im Gespräch wurde klar, dass er alle Kriterien einer klassischen PTBS erfüllte. Nachdem etablierte Therapien nur bedingt halfen, entschieden wir uns für eine ergänzende, ärztlich begleitete Therapie mit medizinischem Cannabis. Die Wirkung war erstaunlich: Die Albträume ließen nach, was ihm endlich erholsamen Schlaf ermöglichte. Die ständige innere Anspannung reduzierte sich so weit, dass er wieder in der Lage war, aktiv an seiner Psychotherapie teilzunehmen. Er konnte das Erlebte besser verarbeiten und fand langsam in ein normales Leben zurück.

Warum präzise Kriterien so wichtig sind

Wie entscheidend eine genaue Diagnostik ist, zeigt eine Studie mit jungen Menschen in Deutschland. Je nach verwendetem Diagnosesystem schwankte die festgestellte Häufigkeit einer PTBS enorm: Nach den Kriterien des ICD-11 zeigten 11,4 Prozent Symptome, nach dem DSM-5-System waren es 71,6 Prozent! [2] Dieser Unterschied macht klar, wie wichtig präzise, altersgerechte Kriterien sind, wie sie von erfahrenen Ärzten angewendet werden. Die vollständige Untersuchung zu diesen Diagnoseunterschieden bei jungen Menschen verdeutlicht die Komplexität.

Sich zu öffnen, ist der mutigste Schritt. Es ist der Anfang einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Ihrem Arzt.

Moderne Wege in der PTBS-Behandlung

Wenn die Diagnose PTBS feststeht, ist das auch der erste Schritt zur Besserung. Es gibt heute wirksame Behandlungsmethoden, mit denen Sie die Kontrolle über Ihr Leben zurückgewinnen können. Stellen Sie sich die Therapie wie einen Werkzeugkasten vor. Gemeinsam mit Ihrem Arzt finden Sie die Werkzeuge, die für Sie am besten funktionieren.

Das Fundament jeder nachhaltigen PTBS-Behandlung ist die Psychotherapie, die durch Medikamente ergänzt werden kann.

Psychotherapie: Der Goldstandard

Zwei Methoden gelten heute als „Goldstandard“ in der Traumatherapie:

-

Traumafokussierte Kognitive Verhaltenstherapie (TF-KVT): Hier geht es darum, belastende Gedanken neu zu bewerten. In einem sicheren Rahmen lernt das Gehirn durch behutsame Konfrontation mit der Erinnerung: „Die Gefahr ist vorbei. Ich bin jetzt in Sicherheit.“

-

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): Diese Methode nutzt geführte Augenbewegungen, um die Verarbeitung der traumatischen Erinnerung neu anzustoßen und die schwere emotionale Ladung von ihr zu entkoppeln.

Beide Ansätze helfen, das Trauma als abgeschlossenes Ereignis in der Vergangenheit zu verankern.

Medizinisches Cannabis als ergänzende Option

Neben etablierten Psychotherapien gewinnt medizinisches Cannabis zunehmend an Bedeutung als unterstützende Behandlungsoption bei PTBS. Es ist kein Ersatz für eine Therapie, kann aber helfen, quälende Symptome so weit zu lindern, dass eine Psychotherapie überhaupt erst möglich wird.

Die wissenschaftliche Grundlage liegt in unserem Endocannabinoid-System (ECS), das bei der Regulierung von Stress, Angst und Schlaf eine zentrale Rolle spielt. Experten gehen davon aus, dass dieses System bei einer PTBS aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Die Wirkstoffe aus der Cannabis-Pflanze, Cannabinoide wie THC und CBD, passen wie ein Schlüssel ins Schloss zu den Rezeptoren unseres ECS und können die aus der Balance geratene Signalübertragung positiv beeinflussen.

Wie Cannabinoide konkret helfen können

Forschung, wie eine Studie aus dem Jahr 2021 im Fachjournal Expert Review of Neurotherapeutics, liefert Hinweise auf mehrere Wirkmechanismen, die für PTBS-Patienten relevant sein könnten [1]:

- Weniger Albträume: THC kann die Dauer des REM-Schlafs verkürzen, der Phase der intensivsten Träume. Viele Patienten berichten deshalb von deutlich weniger traumatischen Albträumen.

- Linderung von Angst und Unruhe: Vor allem CBD (Cannabidiol) werden angstlösende Eigenschaften zugeschrieben. Es kann die ständige Anspannung dämpfen, ohne einen Rausch auszulösen.

- Besserer Schlaf: Wenn Angst und Albträume nachlassen, verbessert sich oft die gesamte Schlafqualität, was für die Regeneration entscheidend ist.

Ihr Arzt ist der wichtigste Partner

Warnung: Versuchen Sie niemals, sich mit Cannabis vom Schwarzmarkt selbst zu behandeln. Dies ist illegal und extrem gefährlich. Sie haben keine Kontrolle über Inhaltsstoffe, Reinheit oder Stärke. Das Risiko für unkalkulierbare psychische Nebenwirkungen wie Paranoia oder Angstzustände ist hoch.

Ein erfahrener Arzt wird eine Therapie mit medizinischem Cannabis immer nach dem Prinzip „start low, go slow“ beginnen – mit einer niedrigen Dosis, die langsam gesteigert wird. Er wählt eine Sorte und Dosierung aus, die exakt zu Ihren Symptomen passt. Nur diese enge ärztliche Begleitung macht eine sichere und wirksame Behandlung möglich. Ausführliche Informationen dazu, wie Sie Cannabis vom Arzt erhalten, finden Sie in unserem Leitfaden.

Fazit: Ihr Weg zu neuer Stärke

Eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine schwere Last, aber sie ist behandelbar. Der wichtigste und mutigste Schritt ist, professionelle Hilfe bei einem qualifizierten Arzt zu suchen. Eine genaue Diagnose ist das Fundament für einen individuellen Behandlungsplan, der bewährte Psychotherapien wie TF-KVT oder EMDR umfasst.

In diesem Rahmen kann medizinisches Cannabis eine wertvolle Ergänzung sein, um Symptome wie Albträume, Angst und Schlafstörungen zu lindern und so den Weg für die therapeutische Arbeit zu ebnen. Wichtig ist: Eine solche Behandlung gehört ausschließlich in die Hände eines erfahrenen Arztes. Von jeglicher Form der Eigenmedikation mit illegalen Substanzen ist dringend abzuraten.

Zögern Sie nicht, das Gespräch zu suchen. Ein Arzt ist Ihr Partner auf dem Weg, die Kontrolle über Ihr Leben zurückzugewinnen und wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin, um Ihre Situation zu besprechen und die für Sie passenden Therapiemöglichkeiten zu finden.

Zusammenfassung potenzieller Risiken und Nebenwirkungen

Jede wirksame Behandlung kann Risiken und Nebenwirkungen haben. Eine ärztlich begleitete Therapie mit medizinischem Cannabis ist hier keine Ausnahme. Ein offenes Gespräch mit Ihrem Arzt ist entscheidend. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

- Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten: Cannabis kann die Wirkung anderer Medikamente (z.B. Antidepressiva, Blutverdünner) verändern. Eine genaue Prüfung durch den Arzt ist unerlässlich.

- Kognitive Beeinträchtigungen: Insbesondere THC kann vorübergehend Konzentration, Gedächtnis und Reaktionszeit beeinträchtigen. Dies ist entscheidend für die Fahrtüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

- Psychische Effekte: Bei falscher Dosierung oder individueller Veranlagung können Angst, Paranoia oder Stimmungsschwankungen verstärkt statt gelindert werden (paradoxe Reaktion).

- Kreislaufprobleme: Besonders zu Beginn der Therapie können Schwindel oder Herzrasen auftreten, da Cannabis die Blutgefäße erweitert.

- Entwicklung einer Toleranz: Bei längerer Anwendung kann der Körper eine Toleranz entwickeln, was eine Dosisanpassung durch den Arzt erfordern kann.

- Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit: Unter dem Einfluss von THC-haltigem Cannabis dürfen Sie kein Fahrzeug führen.

Für eine tiefere Auseinandersetzung empfehlen wir unseren Artikel über die Nebenwirkungen von medizinischem Cannabis.

Quellen und Studien

[1] Hill, M. N., et al. (2021). "The therapeutic potential of the endocannabinoid system for the treatment of posttraumatic stress disorder." Expert Review of Neurotherapeutics, 21(8), 915-927.

[2] Plener, P. L., et al. (2024). "Prevalence rates of posttraumatic stress disorder in German children and adolescents according to ICD-11 and DSM-5 criteria." Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 18(1), 38.

FAQ: Häufig gestellte Fragen zu PTBS

Wie lange dauert eine PTBS?

Darauf gibt es leider keine pauschale Antwort, denn der Verlauf einer posttraumatischen Belastungsstörung (**PTBS**) ist von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Bei manchen klingen die Symptome nach einigen Wochen oder Monaten wieder ab, vor allem, wenn sie schnell professionelle Hilfe bekommen. Hier sprechen wir von einer akuten PTBS.

Wenn die Beschwerden aber länger als drei Monate anhalten, hat sich die Störung verfestigt und gilt als chronisch. Ohne die richtige Behandlung kann sie dann Jahre oder sogar ein Leben lang andauern. Die gute Nachricht ist aber: Eine frühzeitige und passende Therapie kann den Verlauf entscheidend verbessern. Der erste und wichtigste Schritt ist immer, sich jemandem anzuvertrauen.

Wie unterscheidet sich PTBS von einer normalen Stressreaktion?

Nach einem schrecklichen Erlebnis völlig durch den Wind zu sein, ist eine absolut normale und gesunde Reaktion unseres Körpers. Der entscheidende Unterschied zu einer **PTBS** liegt in der Zeit und der Wucht, mit der die Symptome anhalten.

Eine normale Stressreaktion ebbt nach ein paar Tagen oder Wochen von allein wieder ab, sobald die Gefahr vorbei ist und wir uns sicher fühlen. Bei einer PTBS ist es, als würde der Alarmzustand im Körper einfach nicht mehr ausgehen. Das ständige Wiedererleben, die Vermeidung und diese innere Anspannung sind klare Signale, dass die natürliche Verarbeitung blockiert ist und man professionelle Unterstützung braucht.

Wie können Angehörige am besten helfen?

Als Angehöriger fühlt man sich oft unglaublich hilflos. Das Wichtigste, was Sie tun können, ist, einfach da zu sein – mit Geduld und Verständnis. Hören Sie zu, ohne zu werten, aber akzeptieren Sie es auch, wenn der Betroffene gerade nicht reden kann oder will.

Vermeiden Sie gut gemeinte Ratschläge wie „Reiß dich zusammen“ oder „Das ist doch schon so lange her“. Bieten Sie stattdessen ganz praktische Hilfe im Alltag an und ermutigen Sie die Person behutsam, sich professionelle Unterstützung zu suchen. Sich selbst über **PTBS** zu informieren, hilft ungemein dabei, die Reaktionen besser zu verstehen und nicht persönlich zu nehmen.

Was genau ist eine komplexe PTBS?

Die komplexe PTBS (kPTBS) entsteht meist nicht durch ein einzelnes, plötzliches Ereignis. Ihre Ursache sind langanhaltende oder sich wiederholende traumatische Erfahrungen, aus denen es kein Entkommen gab – zum Beispiel jahrelanger Missbrauch in der Kindheit, Gefangenschaft oder häusliche Gewalt.

Zusätzlich zu den typischen **PTBS**-Symptomen haben Betroffene hier oft mit tiefgreifenden Schwierigkeiten zu kämpfen. Das betrifft vor allem die Regulierung von Gefühlen, das eigene Selbstwertgefühl und die Fähigkeit, stabile Beziehungen aufzubauen. Die Behandlung ist dadurch oft intensiver und braucht einen speziell angepassten therapeutischen Rahmen.

Welche Rolle spielen Medikamente bei der Behandlung?

Medikamente können eine wichtige Stütze sein, sie ersetzen aber fast nie die eigentliche Traumatherapie. Man setzt sie vor allem dann ein, wenn bestimmte Symptome so erdrückend sind, dass an eine Therapie gar nicht zu denken ist – etwa bei schweren Depressionen, Panikattacken oder quälender Schlaflosigkeit.

Sie können also sozusagen den Boden bereiten, damit Betroffene wieder stabil genug sind, um sich auf die psychotherapeutische Arbeit einlassen zu können. Ob Medikamente im Einzelfall sinnvoll sind, ist immer eine persönliche Entscheidung, die man gemeinsam mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin treffen sollte.