Wenn THC ins Spiel kommt, wird die natürliche Kommunikation zwischen unseren Nervenzellen nicht nur nachgeahmt, sondern auch massiv verstärkt. Die Substanz dockt an spezielle Rezeptoren an, die eigentlich für körpereigene Botenstoffe reserviert sind, und löst dadurch eine ganze Kaskade an psychoaktiven Effekten aus. Genau dieser Mechanismus ist der Grund für die breite Palette an Empfindungen – von Euphorie bis hin zu einer völlig veränderten Wahrnehmung.

- 1 Was ist THC und was stellt es in unserem Gehirn an?

- 2 Wie THC das körpereigene System kapert

- 3 Wie THC die Gespräche zwischen Nervenzellen verändert

- 4 Von Euphorie bis Angst – die spürbaren Folgen

- 5 Was regelmäßiger Konsum langfristig bedeutet

- 6 Das therapeutische Potenzial von THC

- 7 Fragen und Antworten rund um THC im Gehirn

Was ist THC und was stellt es in unserem Gehirn an?

Man kann sich THC wie einen extrem überzeugenden, aber fremden Schlüssel vorstellen, der perfekt in die empfindlichsten Schlösser unseres Gehirns passt. Diese Schlösser sind Teil eines fein justierten Systems, das unsere Stimmungen, Erinnerungen und Wahrnehmungen steuert. Tetrahydrocannabinol, kurz THC, ist der primäre psychoaktive Wirkstoff der Cannabispflanze und damit der Hauptakteur hinter dem bekannten „High“.

Die Wirkung von THC im Gehirn beginnt in dem Moment, in dem es über den Blutkreislauf die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Einmal dort angekommen, kapert es quasi ein körpereigenes Kommunikationsnetzwerk. Es ahmt die Funktion unserer natürlichen Botenstoffe nach, tut dies aber mit einer weitaus größeren Intensität und Ausdauer.

Den Wirkmechanismus einfach erklärt

Um zu verstehen, was da genau abläuft, müssen wir uns diese grundlegende Interaktion genauer ansehen. Aber keine Sorge, wir ersparen Ihnen trockene Neurologie und entwirren den Prozess Schritt für Schritt. Dieses Verständnis ist entscheidend, um sowohl das Rauschpotenzial als auch die therapeutischen Möglichkeiten von THC richtig einordnen zu können.

Ganz wichtig ist dabei: Die Intensität der Wirkung hängt direkt von der Konzentration des Wirkstoffs ab. Ein höherer THC-Gehalt führt fast immer zu stärkeren und länger anhaltenden Effekten.

Die zwei Gesichter des THC

THC ist eine Substanz mit zwei völlig unterschiedlichen Seiten. Auf der einen steht der bekannte Rausch, auf der anderen der gezielte medizinische Einsatz. Dieser Artikel beleuchtet beide Aspekte, um Ihnen ein vollständiges Bild der Wirkung von THC im Gehirn zu vermitteln. Betrachten Sie dies als Grundlage für die detaillierteren Erklärungen, die in den nächsten Abschnitten folgen.

Man sollte auch wissen, dass sich die Potenz von Cannabisprodukten über die Jahre stark verändert hat. In Deutschland liegt der durchschnittliche THC-Gehalt in Cannabisblüten heute bei etwa 14 % – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu früheren Jahrzehnten. Mehr zur Entwicklung von Cannabis als Rauschmittel und dessen THC-Gehalt können Sie bei Interesse nachlesen. Diese Entwicklung hat natürlich direkte Auswirkungen auf die Intensität und die Art der Effekte, die Konsumenten heute erleben.

Wie THC das körpereigene System kapert

Um zu begreifen, wie THC seine tiefgreifende Wirkung im Gehirn entfaltet, müssen wir uns zuerst ein System anschauen, das von Natur aus in jedem von uns arbeitet. Man kann es sich als eine Art körpereigenes Betriebssystem vorstellen, das unermüdlich für unser inneres Gleichgewicht sorgt: das Endocannabinoid-System (ECS). Es ist der unsichtbare Dirigent, der dafür sorgt, dass alles im Takt bleibt.

Dieses clevere Netzwerk hat seine Finger fast überall im Spiel – von unserer Stimmung und unserem Appetit über die Schmerzwahrnehmung bis hin zum Gedächtnis und Schlaf. Seine Hauptaufgabe ist es, die Stabilität im Körper aufrechtzuerhalten, ein Zustand, den Fachleute als Homöostase bezeichnen.

THC wirkt also nicht durch irgendeinen Zufall. Es entfaltet seine Kraft, indem es sich gezielt in dieses präzise Regulierungssystem einklinkt und die Kontrolle übernimmt. Es kapert sozusagen den Dirigenten.

Die drei Hauptakteure des ECS

Das Endocannabinoid-System funktioniert im Grunde durch das Zusammenspiel von drei Hauptkomponenten. Stellen Sie es sich wie eine hocheffiziente Poststelle in unserem Körper vor.

- Endocannabinoide (die Botenstoffe): Das sind die „Briefe“ des Systems. Unser Körper stellt diese Moleküle bei Bedarf selbst her, um Nachrichten zwischen den Zellen zu übermitteln. Die beiden bekanntesten sind Anandamid und 2-Arachidonylglycerol (2-AG).

- Cannabinoid-Rezeptoren (die Briefkästen): Diese Rezeptoren sitzen auf der Oberfläche unserer Zellen und warten auf die ankommende Post. Sobald ein Endocannabinoid andockt, wird in der Zelle eine bestimmte Reaktion ausgelöst.

- Enzyme (die Aktenvernichter): Ist die Nachricht zugestellt, sorgen spezielle Enzyme dafür, dass die Botenstoffe schnell wieder abgebaut werden. Das stellt sicher, dass die Kommunikation präzise und zeitlich begrenzt bleibt.

Die Entdeckung dieses Systems war ein echter Meilenstein. Plötzlich wurde klar: Unser Körper produziert seine eigenen, Cannabis-ähnlichen Substanzen, um sich selbst zu regulieren. THC passt perfekt in dieses System, weil es diesen körpereigenen Botenstoffen chemisch verblüffend ähnlich ist.

CB1-Rezeptoren: Das Hauptziel von THC

Es gibt zwei Haupttypen von „Briefkästen“, also Rezeptoren: den CB1- und den CB2-Rezeptor. Während CB2-Rezeptoren vor allem in unserem Immunsystem eine Rolle spielen, finden sich die CB1-Rezeptoren in enormer Dichte genau dort, wo die psychoaktive Wirkung entsteht – in unserem Gehirn und im zentralen Nervensystem.

Sie sitzen in Hirnregionen, die für Bewegung, Gedächtnis, Emotionen und die Schmerzverarbeitung zuständig sind. Genau diese hohe Konzentration macht das Gehirn so empfänglich für THC.

Wenn unser Körper ein Ungleichgewicht wahrnimmt, etwa bei Stress oder Schmerzen, schickt er seine eigenen Endocannabinoide los. Diese binden sanft an die CB1-Rezeptoren und beruhigen die Nervenzellen – eine feine, bedarfsgerechte Regulierung.

THC aber ist ein viel potenterer und hartnäckigerer Schlüssel für dieses CB1-Schloss. Es bindet nicht nur stärker, sondern bleibt auch deutlich länger aktiv als die flüchtigen, körpereigenen Botenstoffe.

Man könnte sagen, wo das körpereigene System den Nervenzellen Anweisungen zuflüstert, schreit THC sie förmlich an. Diese massive Überaktivierung der CB1-Rezeptoren ist die direkte Ursache für die psychoaktiven Effekte, die wir als „Rausch“ kennen. Wenn Sie tiefer in diese faszinierende Welt eintauchen möchten, liefert unser Artikel eine umfassende Erklärung zum Endocannabinoid-System.

Diese Übernahme des Systems erklärt auch, warum die Effekte so vielfältig sind. Je nachdem, welche Hirnregion gerade von THC geflutet wird, werden unterschiedliche Funktionen entweder verstärkt oder gedämpft. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns genauer an, was das konkret für die Kommunikation zwischen unseren Nervenzellen bedeutet.

Wie THC die Gespräche zwischen Nervenzellen verändert

Nachdem wir das Endocannabinoid-System als das gekaperte Kommunikationsnetzwerk kennengelernt haben, schauen wir uns jetzt die Schaltzentrale genauer an. Stellen Sie sich die Kommunikation zwischen Ihren Nervenzellen am besten wie ein eingespieltes Orchester vor. Jeder Gedanke, jede Empfindung, jede Nachricht ist eine perfekt abgestimmte Melodie.

Wenn THC die Bühne betritt, benimmt es sich wie ein fremder Tontechniker, der nach Lust und Laune an den Lautstärkereglern dreht. Die eigentliche Wirkung von THC im Gehirn besteht darin, die Freisetzung entscheidender Botenstoffe – der Neurotransmitter – entweder zu drosseln oder künstlich hochzufahren.

Das Ergebnis? Das ganze Orchester gerät aus dem Takt. Die sonst so klaren Melodien werden verzerrt, sind mal zu laut, mal zu leise. Das ist es, was wir direkt in unserer Wahrnehmung, unserem Denken und Fühlen spüren.

Der veränderte Dialog der Botenstoffe

THC mischt sich vor allem in das empfindliche Gleichgewicht von drei ganz zentralen Neurotransmittern ein. Das erklärt schon einen Großteil der bekannten Effekte.

- Dopamin (das Glücksmolekül): THC sorgt indirekt dafür, dass im Belohnungssystem des Gehirns mehr Dopamin ausgeschüttet wird. Dieser plötzliche Anstieg ist für das Gefühl von Euphorie und Wohlbefinden verantwortlich, das viele Konsumenten erleben.

- GABA (der Beruhiger): Der Botenstoff GABA (Gamma-Aminobuttersäure) ist so etwas wie die Bremse im Gehirn. Er dämpft die Aktivität von Nervenzellen und sorgt für Ruhe und Ausgeglichenheit. THC reduziert die Freisetzung von GABA, wodurch andere Nervenzellen ungebremst feuern. Das ist eine gute Erklärung für die veränderte Sinneswahrnehmung und die Intensivierung von Gedanken.

- Serotonin (der Stimmungsregulator): Die Interaktion mit dem Serotoninsystem ist ziemlich komplex. Sie spielt aber eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Stimmung, Appetit und Schlaf.

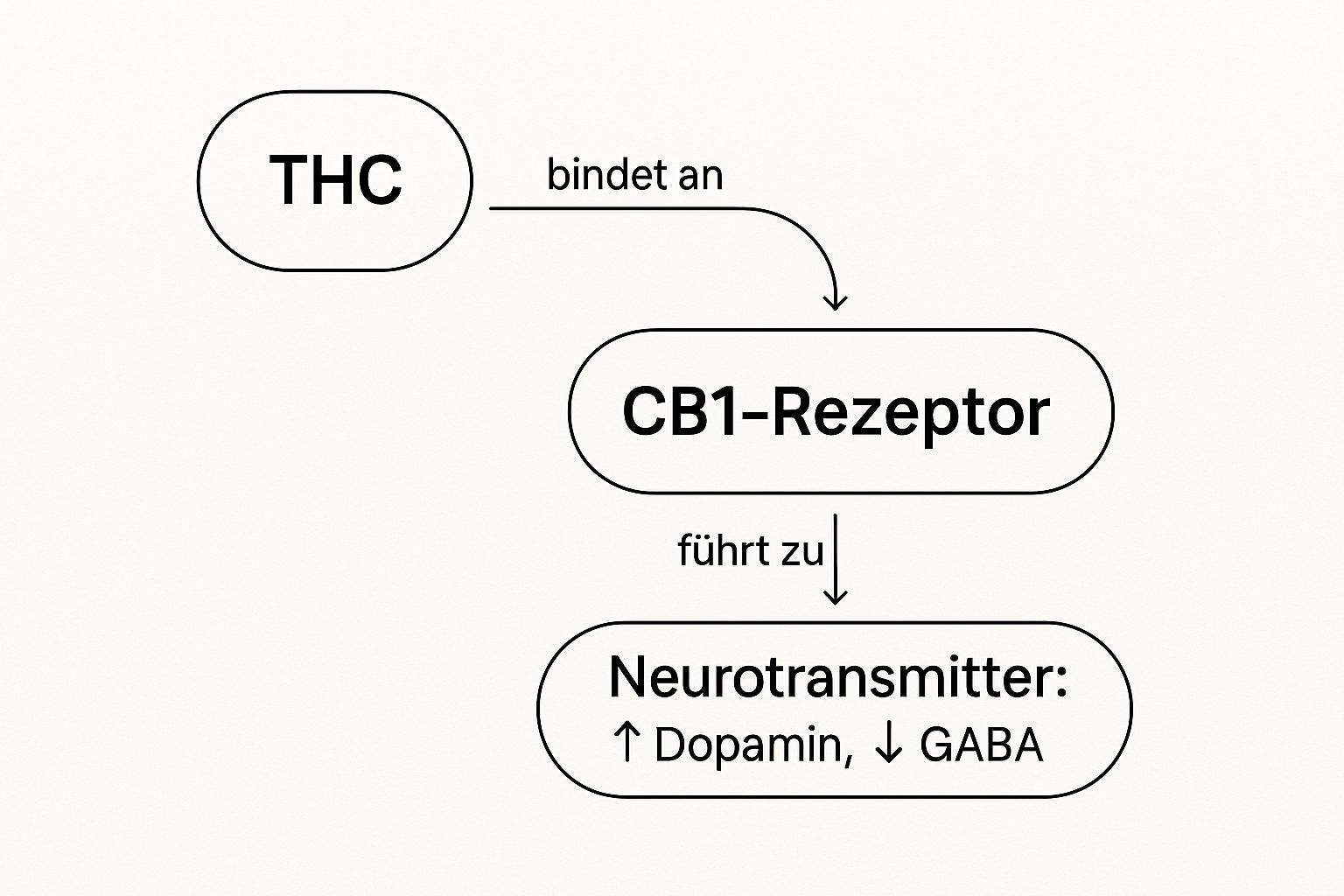

Die folgende Infografik zeigt diesen zentralen Mechanismus sehr anschaulich: THC aktiviert den CB1-Rezeptor und bringt dadurch die Balance der Neurotransmitter durcheinander.

Man sieht auf einen Blick, wie die Wirkung von THC im Gehirn eine Kettenreaktion auslöst: Am Ende steht ein Anstieg von Dopamin und eine Abnahme von GABA.

Wie die gestörte Kommunikation zu konkreten Effekten führt

Dieser veränderte Nachrichtenaustausch zwischen den Nervenzellen ist keine abstrakte Theorie, sondern hat ganz konkrete, spürbare Folgen. Je nachdem, in welcher Hirnregion die Kommunikation gestört wird, erleben wir unterschiedliche Effekte. Es ist, als ob in verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens plötzlich falsche Anweisungen durchgegeben werden.

THC wirkt nicht gleichmäßig im gesamten Gehirn. Es zielt auf Regionen mit einer hohen Dichte an CB1-Rezeptoren, was erklärt, warum bestimmte Funktionen wie Gedächtnis und Emotionen besonders stark betroffen sind.

Im Hippocampus, unserer Zentrale für Lernen und Kurzzeitgedächtnis, führt die gestörte Signalübertragung zu den bekannten Gedächtnislücken. Neue Informationen lassen sich schlechter verarbeiten und abspeichern. Das ist der Grund, warum man sich oft nicht mehr an Gespräche oder Ereignisse während des Rausches erinnern kann.

Gleichzeitig wird die Amygdala, unser Emotionszentrum, beeinflusst. Das kann Ängste dämpfen, aber in manchen Fällen auch das genaue Gegenteil bewirken und Paranoia oder Panik auslösen. Die emotionale Reaktion wird einfach unberechenbarer.

Auswirkungen auf Urteilsvermögen und Belohnungssystem

Auch der präfrontale Kortex, zuständig für komplexe Entscheidungen, Impulskontrolle und Urteilsvermögen, wird durch THC in seiner Arbeit behindert. Die Folge kann eine veränderte Risikobewertung und unüberlegtes Handeln sein. Man schätzt Konsequenzen kurzzeitig einfach anders ein.

Besonders tiefgreifend ist der Eingriff in unser Belohnungssystem. Studien mit bildgebenden Verfahren zeigen, dass regelmäßiger THC-Konsum dieses System nachhaltig prägen kann, was sich auch in Verhaltensänderungen niederschlägt. Ein auffälliger Befund ist beispielsweise, dass der Hippocampus bei regelmäßigen Konsumenten im Schnitt kleiner sein kann – ein möglicher Hinweis auf neurotoxische Folgen. Mehr über die strukturellen Veränderungen im Gehirn durch Cannabis können Sie bei Interesse nachlesen.

Letztendlich gleicht die Wirkung von THC im Gehirn einer gezielten Umprogrammierung der neuronalen Kommunikation. Indem es die Lautstärke der Botenstoffe verstellt, erschafft es ein völlig neues Wahrnehmungserlebnis – mit all seinen vielschichtigen und teils unvorhersehbaren Konsequenzen, die wir im nächsten Kapitel genauer beleuchten werden.

Von Euphorie bis Angst – die spürbaren Folgen

Was im Gehirn auf der Ebene von Neuronen und Botenstoffen passiert, ist natürlich keine rein abstrakte Wissenschaft. All diese komplexen Prozesse übersetzen sich direkt in das, was wir fühlen, denken und erleben. Jetzt schlagen wir die Brücke von der Biochemie zur realen, spürbaren Erfahrung.

Dabei gibt es eine goldene Regel: Die Wirkung von THC im Gehirn ist zutiefst persönlich und lässt sich niemals pauschalisieren. Es ist wie bei einem Musikstück – dieselbe Melodie kann je nach Raumakustik, Lautstärke und persönlicher Stimmung des Hörers völlig unterschiedliche Emotionen auslösen.

Warum das Erleben so individuell ist

Ob die Reise mit THC als angenehm, seltsam oder beängstigend empfunden wird, hängt von einem ganzen Orchester an Faktoren ab. Dieses Zusammenspiel ist der Schlüssel, um die vielschichtigen Effekte wirklich zu verstehen.

- Die Dosis: Hier liegt oft der Hase im Pfeffer. Eine kleine Menge THC kann entspannend und leicht euphorisch wirken. Eine hohe Dosis hingegen kann schnell in Unruhe, Angst oder Paranoia umschlagen.

- Sorte und Konsumform: Unterschiedliche Cannabis-Sorten bringen ihre eigenen Profile an Cannabinoiden und Terpenen mit, die das Erlebnis feinjustieren. Ob man raucht, verdampft oder isst, beeinflusst wiederum, wie schnell die Wirkung einsetzt und wie lange sie anhält.

- Set (die innere Verfassung): Die eigene Gefühlslage, die Erwartungen und die psychische Stabilität sind enorm wichtig. Wer ohnehin schon gestresst oder ängstlich ist, läuft eher Gefahr, eine negative Erfahrung zu machen.

- Setting (die Umgebung): Eine vertraute, sichere und ruhige Umgebung ist der beste Nährboden für ein positives Erlebnis. Ein lauter, unbekannter Ort voller fremder Menschen kann negative Gefühle hingegen massiv verstärken.

Das einzigartige Erleben entsteht erst aus der Summe dieser Teile: Dosis, Sorte, Set und Setting. Genau deshalb kann ein und dieselbe Person zu unterschiedlichen Zeitpunkten völlig gegensätzliche Reaktionen auf THC haben.

Ein Spektrum möglicher Wirkungen

Um die ganze Bandbreite der Wirkung von THC im Gehirn greifbar zu machen, kann man die typischen Effekte grob in drei Kategorien einteilen. Wichtig ist aber: Die Grenzen sind fließend, und oft treten verschiedene Empfindungen gleichzeitig oder im Wechsel auf.

Eine der bekanntesten, eher neutralen Veränderungen ist die verzerrte Zeitwahrnehmung. Plötzlich fühlen sich Minuten wie Stunden an, weil die innere Uhr des Gehirns aus dem Takt geraten ist. Parallel dazu berichten viele von einer wahren Explosion der Sinne: Farben wirken leuchtender, Musik bekommt eine ungeahnte Tiefe und selbst ein einfacher Snack schmeckt auf einmal unglaublich intensiv.

Auf der Sonnenseite stehen oft Gefühle der Euphorie und des tiefen Wohlbefindens, angefeuert durch die Dopamin-Ausschüttung. Viele Nutzer beschreiben auch einen kreativen Schub, bei dem Gedanken freier fließen, oder eine wunderbar schwere, körperliche Entspannung.

Aber es gibt eben auch eine Kehrseite. Zu den häufigsten negativen Effekten gehören Lücken im Kurzzeitgedächtnis und eine stark nachlassende Konzentration. Bei höheren Dosen oder einer entsprechenden Veranlagung kann die Erfahrung auch in handfeste Angstzustände, tiefes Misstrauen oder sogar Paranoia kippen.

Spektrum der psychologischen Wirkungen von THC

Die folgende Tabelle vergleicht die potenziell positiven, neutralen und negativen psychologischen Effekte, die durch die Wirkung von THC im Gehirn ausgelöst werden können.

| Potenziell positive Effekte | Neutrale / veränderte Wahrnehmungen | Potenziell negative Effekte |

|---|---|---|

| Euphorie und gesteigertes Wohlbefinden | Intensivierung von Sinneseindrücken | Angstzustände und Panikattacken |

| Tiefe Entspannung und Stressabbau | Veränderte Zeitwahrnehmung | Paranoia und Misstrauen |

| Gesteigerte Kreativität und Assoziation | Veränderte Denkmuster | Gedächtnislücken (Kurzzeitgedächtnis) |

| Erhöhte Geselligkeit und Rededrang | Lachflashs (gesteigerte Heiterkeit) | Verringerte Konzentrationsfähigkeit |

Diese Gegenüberstellung macht klar: Die Reise mit THC kann in viele verschiedene Richtungen führen. Eine garantierte Wirkung gibt es nicht – nur ein weites Feld an Möglichkeiten, das von unzähligen persönlichen und situativen Faktoren geformt wird.

Was regelmäßiger Konsum langfristig bedeutet

Nachdem wir uns die direkten, oft sofort spürbaren Effekte von THC angeschaut haben, müssen wir den Blick weiten. Es geht jetzt um die Frage, was passiert, wenn der Konsum zur Gewohnheit wird. Die Wirkung von THC im Gehirn ist nämlich kein einmaliges Ereignis; bei dauerhafter Anwendung kann die Substanz die feine Architektur und die Spielregeln unseres Denkorgans schleichend, aber nachhaltig verändern.

Hier geht es nicht darum, den Teufel an die Wand zu malen, sondern um ein realistisches Bild der möglichen Risiken. Besonders kritisch wird es bei jungen Menschen, denn ihr Gehirn befindet sich noch mitten im Umbau – einer entscheidenden Phase der Reifung. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Cannabis bedeutet daher auch, diese langfristige Perspektive zu kennen und ernst zu nehmen.

Das Gehirn: eine formbare Baustelle

Stellen Sie sich das Gehirn nicht als ein fertiges Bauwerk vor, sondern eher als eine dynamische Baustelle, die sich ständig anpasst. Diesen genialen Prozess nennen Fachleute neuronale Plastizität. Er ist der Grund, warum wir lernen, uns erinnern und auf neue Situationen reagieren können, indem Nervenverbindungen – die Synapsen – je nach Bedarf gestärkt, geschwächt oder ganz neu geknüpft werden.

Regelmäßiger THC-Konsum kann in diesen fundamentalen Bauprozess eingreifen. Indem THC das körpereigene Endocannabinoid-System pausenlos stimuliert, stört es die empfindliche Feinabstimmung der neuronalen Kommunikation. Man könnte es so vergleichen: Ein unberechenbarer Bauleiter ändert ständig die Pläne, was am Ende zu weniger stabilen oder sogar fehlerhaften Verschaltungen führt.

Dieser Eingriff in die neuronale Plastizität ist besonders heikel während der Adoleszenz. Bis etwa Mitte 20 befindet sich das Gehirn in einer intensiven Finalisierungsphase, in der wichtige Netzwerke für Entscheidungsfindung, Impulskontrolle und emotionales Gleichgewicht ihren letzten Schliff bekommen. THC kann diesen Prozess empfindlich aus dem Takt bringen.

Das Risiko für die Psyche

Eine der am besten erforschten und gravierendsten Langzeitfolgen ist der Zusammenhang zwischen intensivem Cannabiskonsum und einem erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen, allen voran Psychosen. Das trifft besonders auf Menschen zu, die bereits eine genetische Veranlagung für solche Störungen mitbringen.

THC kann hier wie ein Funke wirken, der eine schlummernde Verwundbarkeit erst entfacht. Studien, auch aus Deutschland, zeigen immer wieder, dass der THC-Konsum gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen die neuronale Vernetzung stören und so die Wahrscheinlichkeit für Psychosen oder Schizophrenie erhöhen kann. Ausführlichere Informationen zu den Risiken von hochpotentem Cannabis beleuchten diesen Zusammenhang genauer.

Was sind die möglichen langfristigen psychischen Risiken?

- Erhöhtes Psychoserisiko: Insbesondere bei frühem Beginn und hochdosiertem Konsum.

- Entwicklung von Angststörungen: Eine mögliche Folge, wenn die Emotionszentren dauerhaft aus dem Gleichgewicht geraten.

- Depressive Symptome: Chronischer Konsum kann das Belohnungssystem abstumpfen lassen und die Grundstimmung negativ beeinflussen.

Auswirkungen auf Motivation und Gedächtnis

Neben den psychischen Risiken kann die langfristige Wirkung von THC im Gehirn auch unsere kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen. Viele, die regelmäßig konsumieren, kennen das Gefühl von Antriebslosigkeit und Motivationsschwierigkeiten – ein Zustand, der manchmal als „amotivationales Syndrom“ umschrieben wird. Die ständige Aktivierung des Belohnungssystems kann dazu führen, dass alltägliche Freuden und Aufgaben als weniger lohnenswert empfunden werden.

Auch das Gedächtnis kann unter chronischem Konsum leiden. Die kurzfristigen Gedächtnislücken während des Rausches sind bekannt. Studien deuten jedoch darauf hin, dass es auch zu längerfristigen Einbußen kommen kann, etwa beim verbalen Lernen und Erinnern.

Zu guter Letzt besteht das Risiko, eine Cannabis-Gebrauchsstörung zu entwickeln – eine Form der Abhängigkeit. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass der Konsum nicht mehr kontrolliert werden kann, selbst wenn negative Konsequenzen im Alltag spürbar werden. Schätzungen zufolge entwickeln etwa 9 % aller Cannabiskonsumenten im Laufe ihres Lebens eine solche Störung. Beginnt der Konsum bereits in der Jugend, steigt diese Zahl sogar deutlich an.

Das therapeutische Potenzial von THC

So wichtig es ist, die Risiken von THC zu verstehen, so faszinierend ist auch seine therapeutische Kehrseite. Die Wirkung von THC im Gehirn ist nämlich weder pauschal „gut“ noch „schlecht“ – alles hängt vom Kontext ab. Im medizinischen Einsatz werden genau die Mechanismen, die einen Rausch auslösen können, gezielt genutzt, um Symptome zu lindern und die Lebensqualität von Patienten spürbar zu verbessern.

Der entscheidende Unterschied liegt dabei in der Herangehensweise. Anstatt das Gehirn unkontrolliert mit dem Wirkstoff zu fluten, geht es hier um eine präzise dosierte Stimulation des Endocannabinoid-Systems. Das Ziel ist klar: ein aus dem Takt geratenes körpereigenes Gleichgewicht wiederherzustellen, ohne dabei starke unerwünschte Nebenwirkungen in Kauf nehmen zu müssen.

Gezielte Symptomlinderung statt Rausch

Die medizinischen Anwendungsgebiete von THC sind überraschend vielfältig und mittlerweile gut erforscht. Sie alle bauen darauf auf, wie THC mit den CB1-Rezeptoren in ganz bestimmten Hirnarealen interagiert, was zu sehr spezifischen, therapeutisch nutzbaren Effekten führt.

Hier sind einige der wichtigsten Einsatzbereiche:

- Chronische Schmerzen: THC hat die Fähigkeit, die Schmerzwahrnehmung im Gehirn und Rückenmark zu dämpfen. Es greift direkt in die Verarbeitung der Schmerzsignale ein. Das macht es zu einer wichtigen Option bei neuropathischen Schmerzen, bei denen herkömmliche Schmerzmittel oft an ihre Grenzen stoßen.

- Übelkeit und Erbrechen: Gerade für Patienten in der Chemotherapie kann THC eine enorme Erleichterung sein. Es wirkt auf die zuständigen Zentren im Hirnstamm und kann so den Brechreiz effektiv unterdrücken.

- Appetitanregung: Bei Krankheiten wie Krebs oder HIV/AIDS, die häufig mit starkem Gewichtsverlust (Kachexie) einhergehen, kann THC das Hungergefühl anregen und so einer gefährlichen Mangelernährung entgegenwirken.

Diese Beispiele machen deutlich, wie ein und derselbe Wirkmechanismus je nach medizinischem Ziel völlig unterschiedliche Ergebnisse erzielen kann.

Im therapeutischen Kontext ist die psychoaktive Wirkung oft nur eine Nebenwirkung, die es zu kontrollieren gilt – und nicht das eigentliche Ziel. Die Kunst in der medizinischen Anwendung besteht darin, die Dosis so fein abzustimmen, dass der Nutzen die möglichen Beeinträchtigungen klar überwiegt.

Einsatz bei neurologischen Erkrankungen

Darüber hinaus zeigt die Wirkung von THC im Gehirn auch bei komplexen neurologischen Störungen vielversprechendes Potenzial. Bei Multipler Sklerose (MS) zum Beispiel wird es erfolgreich eingesetzt, um Spastiken – also schmerzhafte Muskelverkrampfungen – zu lindern. Indem THC die überaktiven Nervensignale dämpft, hilft es, die Muskeln zu entspannen und die Beweglichkeit zu verbessern.

Ein weiteres beeindruckendes Beispiel ist das Tourette-Syndrom, bei dem Betroffene unter unkontrollierbaren motorischen und verbalen Tics leiden. Studien konnten zeigen, dass THC die Häufigkeit und Stärke dieser Tics deutlich reduzieren kann. Man vermutet, dass dies auf seinen regulierenden Einfluss auf die Basalganglien zurückzuführen ist, eine Hirnregion, die für die Steuerung von Bewegungen zentral ist.

Letztendlich zeigt das therapeutische Potenzial vor allem eines: die enorme Vielseitigkeit unseres Endocannabinoid-Systems. THC ist kein Allheilmittel, aber in den richtigen Händen ist es ein kraftvolles Werkzeug, das tiefgreifende und positive Veränderungen im Gehirn anstoßen und so das Leiden vieler Menschen lindern kann.

Fragen und Antworten rund um THC im Gehirn

Zum Abschluss räumen wir noch mit ein paar der häufigsten Fragen auf, die immer wieder zur Wirkung von THC auftauchen. Hier finden Sie die wichtigsten Punkte noch einmal kurz und bündig zusammengefasst.

Kann THC das Gehirn dauerhaft schädigen?

Die Forschung liefert hierzu ein klares Bild: Langfristiger und intensiver Konsum, gerade im Jugendalter, kann tatsächlich sichtbare Spuren in der Gehirnstruktur hinterlassen. Das Gehirn befindet sich in dieser Zeit noch mitten in der Entwicklung, und THC kann diese wichtigen Reifungsprozesse empfindlich stören.

Ob sich diese Veränderungen bei Erwachsenen wieder vollständig zurückbilden, wird aktuell noch intensiv erforscht. Klar ist aber: Ein bewusster Umgang und vor allem der Verzicht während der Jugendjahre sind der beste Weg, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Warum wirkt THC bei jeder Person anders?

Die Erfahrung mit THC ist unglaublich persönlich – was daran liegt, dass hier viele verschiedene Puzzleteile zusammenspielen. Es ist dieses komplexe Zusammenspiel, das für jeden ein ganz eigenes Erleben schafft.

Die entscheidenden Faktoren sind dabei:

- Die Genetik: Jeder Mensch hat eine andere Dichte und Empfindlichkeit der CB1-Rezeptoren. Das ist sozusagen die persönliche Hardware.

- Die Toleranz: Wer regelmäßig konsumiert, reagiert ganz anders als jemand, der es zum ersten Mal probiert.

- Dosis und Sorte: Natürlich spielen die Menge an THC und die genaue chemische Zusammensetzung des Cannabis eine riesige Rolle.

- Set und Setting: Damit ist die eigene mentale Verfassung („Set“) und die Umgebung („Setting“) gemeint. Beides beeinflusst die Wirkung enorm.

Man kann es sich so vorstellen: Die Wirkung von THC ist nie nur das Ergebnis der Substanz allein. Sie entsteht immer im Zusammenspiel von Droge, Individuum und der Situation. Deshalb gibt es auch keine pauschale Antwort darauf, wie es sich „anfühlt“.

Was ist der Unterschied zwischen der Wirkung von THC und CBD?

Obwohl THC und CBD die beiden bekanntesten Stars aus der Cannabispflanze sind, könnten ihre Rollen im Gehirn kaum unterschiedlicher sein. Der springende Punkt ist ihre Beziehung zum CB1-Rezeptor, dem Hauptschalter für die psychoaktive Wirkung.

THC ist der direkte Schlüssel für dieses Schloss: Es bindet stark an die CB1-Rezeptoren und löst dadurch den typischen Rausch aus. CBD spielt ein ganz anderes Spiel. Es dockt nicht direkt an, beeinflusst das Endocannabinoid-System eher indirekt und ist deshalb nicht psychoaktiv. Mehr noch: CBD kann sogar einige der weniger angenehmen Effekte von THC, wie zum Beispiel Angstgefühle, abfedern.